वर्तमान में भारत की आबादी एक प्रौढ़ विश्व में सबसे युवा आबादी में से एक है, हालाँकि भारत की आबादी का भी एक बड़ा हिस्सा वर्ष 2050 तक प्रौढ़ हो जाएगा। भारत का ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ आर्थिक विकास की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिए किशोरों और युवाओं का स्वस्थ और सुशिक्षित होना आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति

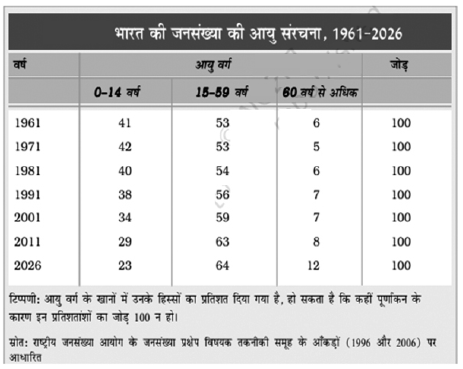

भारत में 62% से अधिक जनसंख्या की आयु 15-59 वर्ष के बीच है तथा जनसंख्या की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। यह भारत जनसंख्या की आयु संरचना के आधार पर आर्थिक विकास की क्षमता का प्रतिनिधित्व करने वाले ‘जनसांख्यिकीय लाभांश’ के चरण से गुजर रहा है। हालाँकि इस क्षमता को वास्तविकता में बदलने के लिये किशोरों और युवा को स्वस्थ एवं सुशिक्षित होना आवश्यक है।

जनसांख्यिकीय लाभांशः परिभाषा

जनसांख्यिकीय लाभांश के समक्ष चुनौती

|

जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत

|

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

जनसांख्यिकीय लाभांश के कारण

आगे की राह