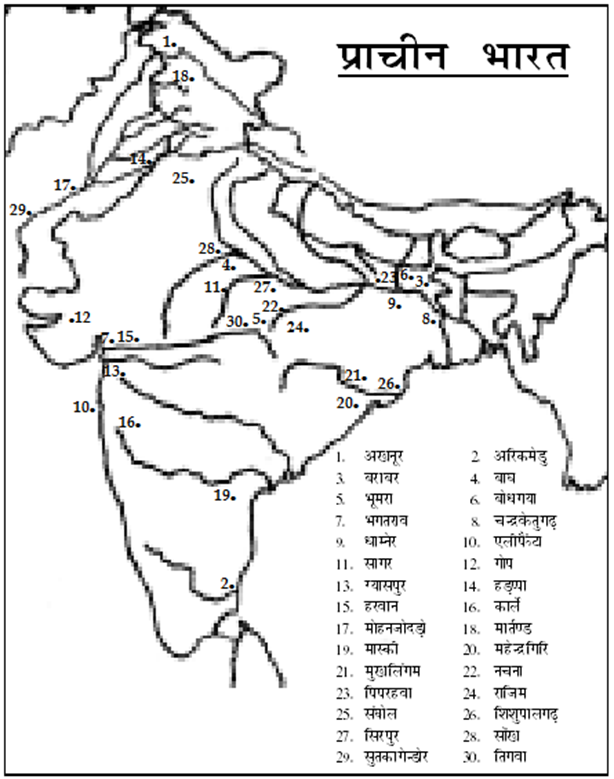

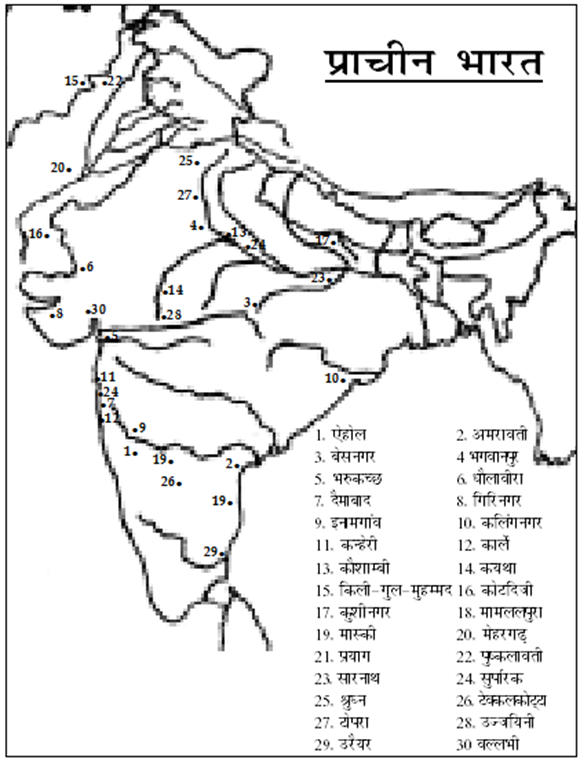

Question : आपको दिये गये मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिये और उन पर ही संक्षिप्त टिप्पणियां लिखियेः 1. अखनूर, 2. अरिकमेडु, 3. बराबर, 4. बाघ, 5. भूमा, 6. बोधगया, 7. भगतराव, 8. चन्द्रकेतुगढ़, 9. धाम्नेर, 10. एलीफैंटा, 11. एरण, 12. गोप, 13. ग्यासपुर, 14. हड़प्पा 15. हरवान, 16. कार्ले, 17. मोहनजोदड़ो, 18. मार्तंड, 19. मास्की, 20. महेन्द्रगिरि, 21. मुखलिंगम, 22. नचना, 23. पिपरहवा, 24. राजिम, 25. संघोल, 26. शिशुपालगढ़, 27. सिरपुर, 28. सोंख, 29. सुतकागेन्डोर, 30. तिगवा

(1994)

Answer : 1. अखनूर: यह कश्मीर में स्थित है। आठवीं से दसवीं शताब्दी के बीच यह स्थल सामंती मुख्यालय एवं धार्मिक केन्द्र के रूप में विख्यात था। यहां मिट्टी की मूर्तियों का एक बहुत बड़ा भण्डार मिला है, जिसकी समीक्षा करने के बाद इतिहासकारों का मानना है, कि ये मूर्तियां सामंतवादी कला का अर्थात् समृद्ध वर्ग की कला का प्रतिनिधित्व करती हैं।

2. अरिकमेडुः वर्तमान समय में अरिकमेडु तमिलनाडु में कोरोमण्डल तट पर पाण्डिचेरी के निकट स्थित है। यह मौर्योत्तर युग में भारत-रोमन व्यापार का साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला सर्वप्रथम एवं सर्वप्रमुख स्थल है। मौर्योत्तर युग में अरिकमेडु का व्यावसायिक-व्यापारिक महत्व था। यह मलाया-चीन-भारत व्यापारिक मार्ग से जुड़ा हुआ था। ‘पेरिप्लस’ में इसकी चर्चा है। अरिकमेडु के पुरातात्विक उत्खनन से जो महत्वपूर्ण चीजें मिली हैं, उनमें प्रमुख हैं- ईंटों से बना रंगाई हौज, रोमन बस्ती, रोमन बर्तन, कांच और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, मनके तथा बड़ा मालगोदाम। अवशेषों से पता चलता है कि यहां करघे पर वस्त्र-बुनाई का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता था। मलमल जैसी महीन बुनाई के कपड़े भी यहां बनाए जाते थे। यहां से प्राचीन चोलों की मुद्राएं मिली हैं। रोमन शासक ऑगस्टस तथा टाइबेरियस के भी सिक्के मिले हैं।

3. बराबरः यह बिहार राज्य में गया जिले में स्थित है। बराबर की पहाडि़यों में सात गुफाएं हैं, जो गुफा कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं। इन सात में से तीन को अशोक ने आजीविकों को दान कर दिया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने भी एक गुफा आजीविकों को दी थी। यहां की गुफाओं में से नागार्जुनी गुफा एवं सप्तपर्णी गुफा काफी उत्कृष्ट हैं। बराबर की पहाड़ी से प्राप्त एक अभिलेख में मौखरि शासक अनन्तिवर्मन का वर्णन है।

4. बाघः भूतपूर्व ग्वालियर राज्य में बाघ नदी के तट पर स्थित छोटा-सा गांव है, जिसके चारों ओर विन्ध्य पर्वतमाला फैली हुई है। इन्हीं पर्वतमालाओं पर गुप्तकालीन 9 गुफायें हैं। सन् 1818 में लेफ्रिटनेण्ट डेजफील्ड ने इनको खोजा था। बाघ की चौथी एवं पांचवीं गुफायें अपनी टेम्पेरा पेन्टिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं में लौकिक एवं धार्मिक दोनों विषयों पर नाना प्रकार के चित्र चित्रित हैं।

5. भूमा: यह स्थल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व नागोड़ राज्य में, जबलपुर के पास स्थित है। यहां गुप्तकालीन शिव का मन्दिर प्राप्त हुआ है। नागर शैली में बना यह मन्दिर काफी उत्कृष्ट है। यहां से गुप्त काल के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

6. बोधगया: यह स्थान हिन्दुओं के प्रसिद्ध तीर्थ गया (बिहार) से 7 मील दक्षिण की ओर स्थित है। यहीं पर गौतम बुद्ध को बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। अशोक ने यहां पर बौद्ध मन्दिर का निर्माण करवाया था, जो ह्नेनसांग के समय तक विद्यमान था। इस मन्दिर के पास सात प्रसिद्ध बौद्धस्थल हैं, जहां बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद 7 रातें व्यतीत की थीं। इस मन्दिर की वेदिकाओं पर बौद्ध जातक कथाओं, यक्ष एवं यक्षिणियों, शाल-भञ्जिका नारियों की मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। बोधगया की कला में भरहुत की कला अपने संक्षिप्त रूप में पायी जाती है। यहां की आकृतियां सजीव एवं भावपूर्ण हैं।

7. भगतराव: यह स्थल गुजरात-महाराष्ट्र की सीमा के पास गुजरात में स्थित है। इसे हड़प्पा सभ्यता के दक्षिणतम हिस्से का सीमास्थल कहा जाता है। यह किम नदी के किनारे स्थित है।

8. चन्द्रकेतुगढ़: चन्द्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित है। इस स्थल की प्रसिद्धि यहां से प्राप्त उत्तरी काले रंगे पात्र (NBPW) मिलने के कारण है। इस तरह के पात्र अधिकतर उत्तरी हिस्सों में ही मिले हैं या मिलते हैं, अतः इनका चन्द्रकेतुगढ़ में पाया जाना एक उल्लेखनीय बात थी। यह स्थल मौर्योत्तर काल में काफी महत्वपूर्ण हो गया था।

9. धाम्नेरः बिहार राज्य के गया जिले में था, इस स्थल को बोधगया भी कहा जाता है। यहां एक बौद्ध स्तूप था जिसे शायद अशोक ने बनवाया था।

10. एलीफैंटाः मुम्बई से सात मील उत्तर-पूर्व में स्थित एक छोटे-से द्वीप अपोलोबन्दर से एलीफैण्टा की पहचान की गयी है। इसका प्राचीन नाम धारापुरी था। एलीफैण्टा की गुफाओं में 500-600 ई. में भगवान शंकर की लीलाओं का चित्रंकन किया गया है। उत्कीर्ण नटराज शिव से गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशिष्टता के संकेत मिलते हैं। यहां शक बौद्ध चैत्य के अवशेष भी मिले हैं। 1600 ई. में पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था। यहां अवस्थित हाथी की मूर्ति के कारण पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र को एलीफैण्टा नाम दिया।

11. एरणः यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में बेतवा नदी के किनारे अवस्थित है। मालवा की ताम्र-पाषाण संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के ऐतिहासिक साक्ष्य यहां मिले हैं। समुद्रगुप्त के शिलालेख में यह एरिकण नाम से अंकित है।

एरण में ताम्र-पाषाण संस्कृति का परिपक्व विकास हुआ था, जो कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, किन्तु असम्बद्ध थी। यहां से बड़ी संख्या में आहत सिक्के मिले हैं। एरण की व्यापारिक-आर्थिक श्रेणियों ने मुद्रा जारी की थी। एरण से बुद्धगुप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। सबसे प्रमुख 510 ई. का भानुगुप्त अभिलेख है, जिससे प्राचीन भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। एरण से जो वराहमूर्ति मिली है, उससे तोरमाण तथा हूणों के अधीन एरण के शासित होने के प्रमाण मिलते हैं। एरण से गुप्तकालीन मंदिर भी मिले हैं, यथा- नरसिंह मंदिर इत्यादि।

12. गोपः गोप गुजरात में स्थित है। यहां पांचवीं से सातवीं शताब्दी में उत्तर शैली में निर्मित विष्णु का मंदिर प्राप्त हुआ है, जो काफी उत्कृष्ट ढंग का है।

13. ग्यासपुरः ग्यासपुर आधुनिक महाराष्ट्र में ताम्रकालीन स्थल इमामगांव के पास स्थित था। यहां ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

14. हड़प्पाः हड़प्पा पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब में रावी नदी में सूखे हुए मार्ग पर स्थित है। सैन्धव सभ्यता के क्षेत्र में सबसे पहले उत्खनन हड़प्पा में ही हुआ था। सैन्धव सभ्यता का एक अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता का कारण भी यही है। हड़प्पा सैन्धव सभ्यता का एक विकसित नगर था। हड़प्पा से विशाल धान्यकोठार, लिंग-योनि तथा कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं। नगर-निर्माण योजना के समस्त लक्षण यहां के अवशेषों में मिले हैं। यहां से पकी मिट्टी से बनी स्त्रियों की मूर्त्तियां भी बड़ी संख्या में मिली हैं।

15. हरवान: हरवान महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर स्थित है। यहां से परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं।

16. कार्ले: कार्ले अथवा कार्ली पश्चिमी दक्कन में महाराष्ट्र में पुणे से 50 कि.मी. दूर उत्तर-पश्चिम में अवस्थित है। सातवाहन-युग में पश्चिमी दक्कन में ठोस चट्टानों को काटकर बौद्ध चैत्य एवं विहार के निर्माण की शिला वास्तुकला विकसित हुई थी, कार्ले की चर्चा उसी संदर्भ में होती है। कार्ले का चैत्य उस शिला वास्तुकला के विकास का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी शुरुआत दूसरी-पहली शताब्दी ई.पू. से भी मानी जाती है। यह लगभग 40 मीटर लम्बा और 15 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा है। कार्ले का चैत्य कई स्तम्भों से युक्त एक विशाल कक्ष है। इसमें बाहर से सूर्य की रोशनी के आने की समुचित व्यवस्था है।

17. मोहनजोदड़ोः वर्तमान समय में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिन्ध प्रांत में सिन्धु नदी के किनारे स्थित है। यह सैन्धव सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो से ही पुजारी का सिर, एक कांस्य स्त्री मूर्ति, योगी की आकृतिवाली मुद्रा, विशाल स्नानागार तथा विशाल अन्न भण्डार के अवशेष मिले हैं। यहां की जल निकासी-प्रणाली उत्कृष्टतम है। मोहनजोदड़ो से ही बुने हुए सूती वस्त्र का एक टुकड़ा भी मिला है। यहां से मातृदेवी की मूर्ति भी मिली है।

18. मार्तण्डः यह स्थल कश्मीर में स्थित है। यहां कश्मीर के राजा ललितादित्य द्वारा आठवीं-नौवीं शताब्दी में बनवाया गया सूर्य का प्रसिद्ध मंदिर प्राप्त हुआ है। इस मंदिर में कश्मीर की कला के सारे अवशेष प्राप्त होते हैं। छत त्रिकोणीय बनी हुई है और लकड़ी से बनाई गयी है। छत पर रोशनदान बना हुआ है।

19. मास्कीः यह आंध्र प्रदेश राज्य में रायचूर जिले में तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी मास्की के समीप स्थित एक छोटा गांव है। यहां से ताम्र-पाषाण संस्कृति के ऐतिहासिक अवशेष मिले हैं। मास्की से अशोक के लघु शिलालेख मिले हैं। मास्की के अभिलेख की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहीं से पता चलता है कि अभिलेखों में उत्कीर्ण देवनां प्रिय प्रियदर्शी मौर्य शासक अशोक ही है। इसी अभिलेख में देवानां प्रिय प्रियदस्सिन् राजा तथा असोकस दोनों ही पद अंकित हैं।

20. महेन्द्रगिरि: उडी़सा में स्थित है। यहां से अशोक के दो कलिंग लेख (12वें एवं 13वें लेख) मिले हैं। इन दो शिलालेखों में नव-विजित कलिंग राज्य के प्रशासन को चलाने के नियम लिखे गये थे। ये दो शिलालेख धौली और जौगढ़ में पाये गये हैं। सम्भवतः इनका निर्माण काल 250 ई.पू. है।

21. मुखलिंगमः इसकी पहचान उड़ीसा राज्य के गंजाम जिला में अवस्थित प्राचीन कलिगनगर से की गयी है। यहां उड़ीसा की प्राचीनतम राजधानी थी। 10वीं-11वीं सदी ई. में भी गंगवंशीय नरेशों में अनंतवर्मन चौड़गंग (1076-1147 ई.) सबसे अधिक प्रसिद्ध था। इसी ने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर बनवाया था। मुखलिगम वंशधारा नदी के तट पर स्थित है। यह भी संभावना व्यक्त की गयी है कि मौर्य सम्राट अशोक ने एक स्तम्भ भी स्थापित किया था।

22. नचना: यह स्थल मध्य प्रदेश के भूतपूर्व अजयगढ़ राज्य में स्थित है। इसे नचना-कुठार के नाम से भी जाना जाता है। यहां से गुप्त काल में बनाया गया पार्वती का प्रसिद्ध मंदिर मिला है, जो अपनी नागर शैली की खूबसूरती के लिए विख्यात है। यहां अन्य मंदिरों के अलावा महादेव का मंदिर भी मिला है।

23. पिपरहवाः नेपाल की सीमा पर पिपरहवा के खण्डरों में एक स्तूप मिला है, जो पत्थर के एक विशाल कक्ष के चारों ओर तथा उसके ऊपर ईंटों के एक ठोस गुम्बद के रूप में बनाया गया है। इस स्तूप में ईंटों की जुड़ाई बहुत ही श्रेष्ठ कोटि की है, ईंटें बहुत अच्छी तरह जमाकर लगाई गयी थीं। पत्थर का विशाल कक्ष इससे अच्छा नहीं बनाया जा सकता था। पुण्य अस्थियों के सम्मान में कई तरह के बहुमूल्य पत्थर रखे मिले हैं।

24. राजिमः जिला रायपुर, म.प्र. में अवस्थित है। यहां राजिम या राजीवलोचन भगवान रामचंद्र का प्राचीन मंदिर है, जो शायद 8 वीं या 9वीं सदी का है। यहां से प्राप्त दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इस मंदिर के निर्माता राजा जगतपाल थे। इनमें से एक अभिलेख से विदित होता है कि इस मंदिर को मगध नरेश सूर्यवर्मा (8वीं शती ई.) की पुत्री तथा शिवगुप्त की माता ‘वासटा’ ने बनवाया था। मंदिर के स्तंभ पर चालुक्य नरेशों के समय में निर्मित नखराह की चतुर्भुज मूर्ति उल्लेखनीय है। वराह के वामहस्त पर भू-देवी अवस्थित है। शायद यह मध्य प्रदेश से प्राप्त प्राचीनतम मूर्ति है। राजिम से पांडुवंशीय कोसल नरेश तीवरदेव का ताम्रदानपट्ट प्राप्त हुआ था, जिसमें तीवरदेव द्वारा पैठामभुक्ति में स्थित पिपरिवद्रक ग्राम के निवासी किसी ब्राह्मण को दिये गये दान का वर्णन है।

25. संघोलः संघोल वर्तमान पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में स्थित है। यहां से उत्तर-हड़प्पा युग से मौर्योत्तर युग तक के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। संघोल एक उत्तर-हड़प्पा स्थल है। यहां से हिन्द-पहलवों, गोंदोफरनीज, विम कडफिसस सहित कुषाणों तथा अर्द्धजनजातीय लोगों से सम्बद्ध मुद्राएं मिली हैं। प्रतीत होता है कि संघोल में एक टकसाल था। संघोल मथुरा कला का एक केन्द्र भी था।

26. शिशुपालगढ़ः यह उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट पुरी जिले में स्थित है। यहां से 300 ई.पू. से 300 ई. के मध्य की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। शिशुपालगढ़ से 3 मील दूर धौली स्थित है जहां से अशोक का अभिलेख मिला है जो कि उसके अभिलेखों में तोसाली के रूप में वर्णित है। शिशुपालगढ़ की पहचान खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गयी है। यहां से कनिष्क, हुविष्क के सिक्के, रोम की वस्तुयें, हाथी दांत आदि मिले हैं।

27. सिरपुरः मध्य भारत में सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर गुप्तकालीन नचना कुठार के महादेव तथा ग्वालियर के पठारी मंदिरों के अनुरूप ही नागर शैली का है। इसमें गर्भगृह, अंतराल तथा मंडप है। इसका गर्भगृह पंच रथ में नियोजित है, जो शिखर की ऊंचाई तक प्रकर्षित (उन्न्त) है। ईंटों से निर्मित यह मंदिर सामने की ओर त्रिकोणात्मक रूप से बना है।

28. सोंख: मथुरा जिले में सोंख नामक स्थान में कांसे का एक कुषाणकालीन फलक मिला है, जिसमें एक सिह शिरा मातृदेवी को एक देवता के साथ दिखाया गया है और जिसमें इस देवी ने अपनी बायीं गोद में एक शिशु को ले रखा है। यहीं से प्राप्त एक अन्य कुषाण कालीन मूर्ति में जो टूटी-फूटी अवस्था में मिली है, तीन देवियों का चित्रण किया गया है, जिनमें से दो वाराही और नारसिही मानी गयी हैं, क्योंकि उनमें से एक का चेहरा सूअर का है और दूसरे का सिह का। कितु इन्हें शक्तियां या वराह तथा नरसिह की पत्नियां मानने में बाधा यह है कि इसके पक्ष में इनमें और कोई पहचान नहीं मिली।

29. सुतकागेन्डोरः यह अरब सागर तट से 30 मील की दूरी पर मकरान तट पर स्थित है। यह सैन्धव सभ्यता का प्राकृतिक बंदरगाह नगर था। यह दाश्क नदी के मुहाने पर अवस्थित था। यह क्षेत्र फारस की खाड़ी से सम्बद्ध था। यहां तक विशाल दुर्ग और परकोटों से घिरा हुआ आवास-स्थल मिला है।

30. तिगवाः तिगवा मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यहां एक प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें आर्य शैली के अनेक गुण दर्शित होते हैं। इस मन्दिर का निर्माण भी सम्भवतः गुप्तकाल में ही हुआ था। यहां एक ऊंचे टीले पर स्थित चौकोर गर्भगृह है, जिसमें शिवलिंग प्रतिष्ठित है। मन्दिर की छत चपटी है। बाहरी भाग में कलात्मक ढंग से बेलबूटों से सुसज्जित स्तम्भ बना है, जिसमें पूर्ण कलश के अतिरिक्त चार सिंह पीठ से पीठ लगाए बैठे हुए हैं।

Question : लगभग 750 ई. तक भारत में हुए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकासक्रम का निरूपण कीजिये।

(1994)

Answer : सिंधु घाटी की सभ्यता के काल से लेकर आठवीं सदी के मध्य तक भारत ने तकनीकी तथा विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में निरंतर अद्वितीय उन्नति की, जिसका आधार एक व्यवस्थित शिक्षा पद्धति थी। इससे प्रभावित होकर विभिन्न विदेशी भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए भरत आते रहते थे। आधुनिक इतिहास के लेखक इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि वेद सभी प्रकार यहां तक कि विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के भी स्रोत हैं यद्यपि उनके विचार न्यायसंगत नहीं हैं, परन्तु यह स्वीकार किया जाता है कि वैदिक आर्य केवल संस्कृत साहित्य और धार्मिक दर्शन में ही ज्ञानवान नहीं थे, अपितु उन्हें चिकित्सा विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, ज्योतिष आदि शिक्षा और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों का भी ज्ञान और अनुभव था।

यह कहना गलत होगा कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक संस्कृति में कोई प्रगति नहीं की। उन्होंने उत्पादन के कई क्षेत्रों में निपुणता प्राप्त की। भारतीय शिल्पी रंगाई करने तथा अनेक प्रकार के रंग बनाने में परम दक्ष थे। उन लोगों द्वारा बनाये गये मूल रंग इतने चमकीले और पक्के होते थे कि ‘अजंता’ एवं ‘एलोरा’ के मोहक चित्रों में प्रयुक्त किये रंग आज भी ज्यों-के-त्यों हैं।

उस समय तक भारतीय, लौह धातु के उपयोग से भी पूर्णतया परिचित हो चुके थे। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में ही विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप उन्होंने उसका उपयोग कृषि, उपयोगी यंत्रों और विभिन्न नवीन शस्त्रें के निर्माण के लिए किया। मगध के शासक अजातशत्रु ने अपने समय में दो नवीन आयुधों का निर्माण कराया था, जिसमें से एक ‘महाशिलाकन्टक’ था, जो दूर से शत्रुओं पर पत्थर फेंकने का कार्य करता था एवं दूसरा ‘रथमुसल’ था, जिसमें योद्धा की सुरक्षा के लिए रथ के पहियों और किनारों पर तीक्ष्ण धार वाले शस्त्र लगे हुए थे, जिसके चलने पर शत्रुओं को बहुत हानि उठानी पड़ती थी। भारतीय इस्पात का अन्य देशों में निर्यात ई.पू. चौथी सदी से होने लगा और बाद में आकर यह ‘उट्ज’ कहलाने लगा। विश्व का कोई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था, जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक में इन तलवारों की भारी मांग थी। जिसका अर्थ यह था कि भारतीयों ने उस काल में धातुविज्ञान में पर्याप्त उन्नति करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। इस काल में भारतीय उत्तर-पश्चिम दिशा में ईरानी और ग्रीक निवासियों के संपर्क में आये, जिसके फलस्वरूप उन्होंने नक्षत्र विज्ञान और सिक्के बनाने की कला के साथ ही साथ एक नवीन लिपि, खरोष्ठी का विकास किया।

प्राचीन भारत में विज्ञान ने काफी उन्नति कर ली थी।प्राचीन काल में धर्म और विज्ञान आपस में बंधे हुए थे, जिसके चलते धर्म के साथ-ही-साथ विज्ञान की भी अत्यधिक उन्नति हुई। ई.पू. तीसरी सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग-अलग आरंभ हुआ। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने तीन विशिष्ट योगदान-अंकनपद्धति, दाशमिक पद्धति और शून्य के प्रयोग की शुरुआत की। दाशमिक पद्धति के प्रयोग का सबसे पुराना उदाहरण ई. की 5वीं सदी के आरंभ का है। भारतीय अंकनपद्धति को अरबों ने अपनाया और उसको पश्चिमी दूनिया में फैलाया। ‘अरेबिक न्यूमरल्स’, जिसे अरबी ‘हिन्दसा’ के नाम से जानते हैं, का पश्चिम में प्रचार होने के सदियों पहले भारत में प्रयोग हुआ, जो क्रमशः अशोक के शिलालेखों में पाया जाता है एवं जो ई. पूर्व तीसरी सदी में लिखा गया।

दाशमिक पद्धति का प्रयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया क्योंकि सिंधु घाटी के अवशेषों में से 16-8 सेंटीमीटर लंबी और 9 स्पष्ट भागों में विभाजित नापने हेतु प्रयोग में आने वाली एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जो संकेत देती है कि वे सम्भवतः नापने के साधनों को जानते थे और दशमलव प्रणाली के प्रयोग से परिचित थे। दाशमिक पद्धति को चीनियों ने बौद्ध धर्म प्रचारकों से सीखा और पश्चिमी जगत ने अरबों से। ई. पूर्व दूसरी सदी में भारतीयों ने शून्य का आविष्कार किया, जिसके परिणामस्वरूप गणितज्ञ इसको एक पृथक् अंक समझने लगे और इसका प्रयोग अंकगणना में करने लगे। ई. पूर्व पांचवीं सदी के आसपास के शुल्व सूत्रों से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत के लोगों में मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। ई. पूर्व दूसरी सदी में राजाओं के उपयुक्त यज्ञवेदी बनाने के लिए आपस्तम्ब ने एक व्यावहारिक ज्यामिति की रचना की थी, जिसमें न्यूनकोण, अधिककोण और समकोण का वर्णन किया गया है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके चलते त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। ‘सूर्य सिद्धांत’प्राचीन काल की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने उल्लेखनीय प्रगति हासिल की। आर्यभट्ट ने बेबिलोनियाई विधि से ग्रह स्थिति की गणना की। उन्होंने चन्द्रग्रहण और सूर्यग्रहण के कारणों का पता लगाया। उन्होंने अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है। वे ही पहले भारतीय थे, जिन्होंने यह पता लगाया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने ‘आर्यभट्टीय’ नामक पुस्तक की रचना की।

ई. की छठीं सदी में वराहमिहिर ने सुविख्यात कृति वृहत्संहिता की रचना की। उन्होंने बताया कि चन्द्र पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रायोगिक विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय शिल्पियों ने रसायन विद्या की प्रगति में बहुत योगदान दिया। भारतीय रंगरेजों ने टिकाऊ रंगों का विकास किया और ‘नील’ का आविष्कार किया।

प्राचीन भारत के वैद्यों को शरीर रचना का ज्ञान था। उन्होंने रोगों के निदान की विधियां विकसित कीं और इलाज के लिए दवा बनाई। ई. की दूसरी सदी में भारत में आयुर्वेद के दो महान विद्वान उत्पन्न हुए- सुश्रुत और चरक। अपनी सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिन्द, पथरी तथा और कई रोगों का शल्योपचार बताया। उन्होंने शल्य क्रिया के 121 उपकरणों का उल्लेख किया है। ‘चरक संहिता’ भारतीय चिकित्साशास्त्र का विश्वकोश है, इसमें ज्वर, कुष्ठ, मिरगी और यक्ष्मा के अनेक भेदोपभेदों का वर्णन है। इनकी पुस्तक में भारी संख्या में उन पेड़-पौधों का वर्णन है, जिनका प्रयोग दवा के रूप में होता है। इस प्रकार यह पुस्तक भारतीय आयुर्विज्ञान के अध्ययन के लिए ही नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के वनस्पति और रसायन के अध्ययन के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्राचीन भारत से लेकर 750 ई. तक ही नहीं, अपितु उसके पश्चात् भी भारतीयों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सभी सम्भव प्रयत्न किये थे। यह प्रयत्न केवल धर्मिक शिक्षा तक ही सीमित न था बल्कि विज्ञान तकनीक, ललितकला, चिकित्सा, गणित आदि सभी क्षेत्रों में प्रदान की जाती थी। यदि ऐसा न होता तो भारतीय, जीवन के सभी क्षेत्रों में इतनी उन्नति न कर पाते जो उन्होंने प्राप्त की थी।

Question : भू-प्रदेश के वैदिक देव।

(1993)

Answer : भू-प्रदेश के वैदिक देवों में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां आते हैं। वैदिक देवों का यह वर्गीकरण प्राकृतिक आधार पर आधारित है। देवता प्रकृति के जिस स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी रूप में उन्हें वर्णित किया गया है। वैसे त्वस्त्रि (या त्वस्त) और पृथ्वी को तीनों वर्गों (भू, वायु एवं द्वि आकाशीय) में रख दिया गया है। अग्नि और उषस् को पृथ्वी स्थान एवं वायु स्थान, दोनों में रखा गया है। पृथ्वी को देवताओं की श्रेणी में रख वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। वैदिक देवों में इन्द्र एवं वरुण के बाद अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऋग्वेद में अग्नि से सम्बन्धित 200 स्तुतियां हैं, इसे अग्नि आहुति करने वाले पुरोहितों को देवता, घर के चूल्हे में निवास, भगवान और व्यक्ति के बीच मध्यस्थ, जो भगवान तक व्यक्ति की आहुति ले जाता है, जो स्वर्ग में बिजली के रूप में और पृथ्वी पर तितली में रहता है और जिसे रहस्यवाद एवं चिन्तन की मुख्य वस्तु माना गया है। ऋग्वेद के नवें ग्रंथ में सोम को एक अद्वितीय पौधा (भांग), जिससे पवित्र पेय बनता था और ब्राह्मणों का संरक्षक एवं कई बार देवताओं का राजा कहा गया है। ऋग्वेद के दसवें ग्रंथ की नदी- स्तुति खंड में गोमती (आधुनिक गोमल), क्रुमु (आधुनिक कुर्रम), कुभा (आधुनिक काबुल), सुवास्तु (आधुनिक स्वात), सिन्धु (इन्डस), शतुद्रि (सतलज), विपासा (व्यास), परूष्णी (रावी), असिक्नी (चेनाब), वितस्ता (झेलम), सरस्वती (सरसुती) एवं दृषद्वति (घग्गर) का उल्लेख है। इसमें से सरस्वती सर्वाधिक पवित्र एवं सिन्धु दूसरी प्रशंसित नदी थी।

Question : मौर्य स्तम्भों और अखमानी लाटों में समानतायें और अंतर।

(1993)

Answer : सर जॉन मार्शल ने लिखा है कि अशोक के स्तम्भों पर अखमानी लाटों का प्रभाव था, क्योंकि अशोक के राज्यकाल में ईरान से बुलाए गये कलाकारों द्वारा भारतीय कलाकारों का प्रशिक्षण हुआ। हैवेल इस मत को अस्वीकार करते हैं। अशोक के स्तम्भों पर घण्टी के आकार का ईरानी शीर्ष दिखाई देता है। यह शीर्ष भारतीय कला की वस्तुओं पर साधारणतः पाया जाता है। इसलिए इस आकार को ईरानी कला की घण्टी का आकार समझना गलत है। स्तम्भ पर यह आकार फूल का संकेत है न कि घण्टी का। यह भगवान विष्णु सम्बन्धी आकाश का नील-कमल है। कमल सम्बन्धी सांकेतिकता भारतीय विशेषता है, ईरानी नहीं। इसके अतिरिक्त अखमानी स्तम्भ किसी बड़े भवन आदि के अंग हैं, परन्तु अशोक के स्तम्भ पूर्णतः स्मरणीय हैं। अशोक के स्तम्भ उन राजसी ध्वजों या जातीय पताकाओं के प्रतिरूप हैं, जिन्हें वैदिक संस्कार करने के स्थान को सीमाबद्ध करने के लिए लगाया जाता था। मौर्य स्तम्भ पूर्णतः गोलाकार हैं जब कि ईरान के स्तम्भों में कंगूरे हैं। मौर्य स्तम्भ एक चट्टान से काटकर बनाया गया है, जबकि ईरान का स्तम्भ बहुत-से पत्थरो को जोड़कर बनाया गया है। मौर्य स्तम्भ एक बढ़ई का बनाया हुआ प्रतीत होता है, जबकि ईरानी (अखमानी) स्तम्भ राज का बनाया हुआ। मौर्य स्तम्भ में कोई आधार नहीं है किन्तु ईरानी स्तम्भ की आधारशिला उल्टे कमल के फूल के समान है। मौर्य स्तम्भ में ईरानी और यूनानी कला का अनुकरण अवश्य दिखाई देता है परन्तु उसमें भारतीय कला की देन भी बहुत स्पष्ट है।

Question : मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिये अशोक के तेरहवें शिलालेख के महत्व का परीक्षण कीजिये। क्या अशोक की नीतियों और सुधारों ने साम्राज्य के पतन में योगदान दिया?

(1993)

Answer : मौर्य साम्राज्य की सीमाओं के निर्धारण के लिऐ अशोक के तेरहवें शिलालेख का महत्वपूर्ण योगदान है। तेरहवें शिलालेख में उत्कीर्णित हैं कि, "अपने शासन के नवें वर्ष में कलिंग को जीता, जिसमें एक लाख लोग मारे गये और इससे भी अधिक घायल हुएतथा डेढ़ लाख लोग निर्वासित हो गये, यह जब देखकर देवनांप्रिय को पश्चाताप हुआ। जंगली जनजाति ठीक से रहें वरना मारे जाएंगे। ‘धम्मविजय’ ही सर्वोत्तम विजय है जिसे उसने सीरिया के एंटीकुश प्प् थियोस, मिस्र के टोलमी प्प् फिलाडेलफियस, सिरिन के मॅगास, मेसोडोनिया के एंटीगोनस, एपिरस के एलेक्जेन्डर, चोलों, पाण्ड्यों, सिलोन, कम्बोजों, नाभकों, नाभापंकित्सों, भोजों, पितिन्कों, आंध्रों, केरलपुत्रों, सत्यपुत्रों एवं पिरिंडों के क्षेत्रों में प्राप्त किया था। उत्तराधिकारियों को चाहिए कि वे अब भविष्य में विजय के लिए न सोचें।" इस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में सैनिक विजय नहीं वस्तुतः धम्मविजय प्राप्त की थी और यह सभी उसकी राज्य सीमा से बाहर थे। लेकिन इस शिलालेख के आधार पर मौर्य साम्राज्य की सीमा निर्धारण थोड़ी कठिन हो सकती है इसलिए जिन-जिन क्षेत्रों से अशोक के शिलालेख या स्तम्भ मिले हैं इतिहासकारों ने उनको उसके राज्य के अंतर्गत मानते हुए सीमा निर्धारण किया है। इस आधार पर अशोक के राज्य की सीमा उत्तर-पश्चिम में कांधार तक, जहां गांधार, कम्बोज एवं योन उसकी सीमा पर थे। दक्षिण में अशोक के सुदूर दक्षिण में प्राप्त अभिलेख रायचूर जिला से मिले हैं अतः चोल, पाण्डय, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्रों का राज्य उसकी सीमा से बाहर था। दक्षिण सीमा का स्पष्टतः उल्लेख नहीं हो पाता है। पेन्नार नदी की घाटी शायद एक प्राकृतिक सीमा हो दक्षिणावर्ती सीमा के पूर्वी भाग में। पूर्व में साम्राज्य का विस्तार गंगा के डेल्टा तक था और तामुलक साम्राज्य के अंतर्गत था।

इतिहासकारों में अब तक यह विवाद का विषय बना हुआ है कि क्या अशोक की नीतियां मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री का विचार है कि मौर्य वंश के प्रति ब्राह्मणों के विद्रोह ने ही मौर्यवंश को जड़ से उखाड़ फेंका। लेखक मौर्यवंश के पतन का कारण अशोक के उन शिलालेखों को समझता है, जिनमें पशुवध को वर्जित ठहराया गया है। ब्राह्मणों के लिए यह विशेष रूप से आपत्तिजनक बात थी कि वे शिलालेख एक शूद्र राजा अशोक द्वारा लगाये गये थे। यह भी कहा गया है कि अशोक द्वारा महामात्रों की नियुक्ति भी ब्राह्मण वर्ग पर एक कड़ी चोट थी। यह कार्य ब्राह्मणों को सौंपा जाना चाहिए था, किन्तु अशोक ने ऐसा नहीं किया। ‘दण्ड-समंत’ और ‘व्यवहार-समत’ के सिद्धान्तों को अपने कर्मचारियों द्वारा बलपूर्वक लागू करना भी अपने आप में एक कारण हो सकता है।

इसका अर्थ यह है कि सभी से समान व्यवहार किया जाए और सभी को समान दण्ड दिया जाए। इन सिद्धान्तों के अनुसार जाति, रंग और वंश की चिन्ता नहीं की जाती थी। इससे ब्राह्मण विक्षुब्ध हो उठे, क्योंकि वे अनेक विशेषाधिकारों का, जिनमें मृत्युदण्ड से मुक्ति भी सम्मिलित थी, दावा करते थे। डॉ- रायचौधरी जैसे विद्वानों ने इस मत का खंडन किया है। उनका विचार है कि अशोक द्वारा पशु बलि को वर्जित घोषित करने का अर्थ यह कदापि नहीं लिया जाना चाहिए कि अशोक की यह क्रिया ब्राह्मणों पर सीधा आक्रमण था। मौर्यों को शूद्र कह कर तो पण्डित शास्त्री ने भारी गलती की है। विशेष बात यह है कि इस बात का प्रमाण भी तो नहीं मिलता कि अशोक द्वारा नियुक्त धर्म-महामात्रों को ब्राह्मण वर्ग में से नहीं चुना जाता था या ब्राह्मणों को धर्म महामात्र बनने की मनाही थी। अशोक द्वारा लगाए गये ‘समत’ सिद्धान्त ने रज्जुकों की शक्ति को तो सीमित किया किन्तु ब्राह्मणों के दण्ड से मुक्ति पाने के विशेषाधिकार को किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचाई। अशोक ने तो अपने शिलालेखों में से एक शिलालेख में ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव दर्शाया है। एक अन्य शिलालेख में अशोक ने घोषित किया है कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार एक अन्य शिलालेख में लिखा है कि धर्म महामात्रों का धर्म है कि वे ब्राह्मणों के सुख-दुःख की चिन्ता करें। अशोक के उत्तराधिकारी और ब्राह्मणों के बीच किसी प्रकार का मन-मुटाव रहा होगा, इस बात का कहीं प्रमाण नहीं मिलता। अशोक ने पशु-बलि पर पूर्ण अंकूश भी नहीं लगाया था।

इस दिशा में प्रो- नीलकंठ शास्त्री ने रायचौधरी की धारणा का समर्थन किया है। डॉ- शास्त्री ने इस विचार की भी आलोचना की है कि अशोक की बौद्धधर्म-पक्षी और उसके उत्तराधिकारी की जैनधर्म-पक्षी नीति के विरुद्ध ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण थी। इस बात का कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि विश्व-बन्धुत्व और विभिन्न धर्मों की पारस्परिक मित्रता को बढ़ावा देने वाला अशोक तनिक भी ब्राह्मणों के विरुद्ध था।

हेमचन्द्र रायचौधरी का मत है कि अशोक की शान्तिवादी नीतियां ही साम्राज्य की शक्ति को क्षीण करने के लिए उत्तरदायी थीं। उनका कहना है फ्बिम्बिसार के शासनकाल से लेकर कलिंग युद्ध तक का भारत का इतिहास दक्षिण बिहार में मगध के एक छोटे से राज्य का हिन्दुकूश गिरिपाद से लेकर तमिल प्रदेश की सीमाओं तक फैले हुए एक वृहतकाय साम्राज्य के विस्तार की कहानी है।" कलिंग युद्ध के बाद गतिहीनता के उस युग का जन्म हुआ, जिसके अन्तिम चरण में सम्पूर्ण प्रक्रिया ही परिवर्तित हो गयी। साम्राज्य का विस्तार धीरे-धीरे पतनोन्मुख होकर उस स्थिति में पहुंच गया जहां से बिम्बिसार और उसके उत्तराधिकारियों ने इसका उत्थान किया था। तथापि, रायचौधरी का विचार तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद भी अशोक पूर्णरूपेण शान्तिवादी नहीं बन पाया था। इसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि उसने न तो मौर्य सेवा का सैन्य-वियोजन किया और न ही प्राणदण्ड को समाप्त किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात् केवल अपनी साम्राज्यवादी नीति का ही परित्याग किया था और अहिंसा का प्रचार किया था। ऐसा व्यावहारिक शान्तिवाद मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता था।

अतः यह कहना कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक की नीतियां थी, गलत होगा। होे सकता है ये नीतियां साम्राज्य के पतन के कई कारणों में से एक हों। पर महत्वपूर्ण नहीं है। डी-डी- कौशाम्बी के अनुसार परवर्ती मौर्य राजाओं के अधीन मौर्य अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक दबाव बढ़ना, डॉ- रोमिला थापर के अनुसार परवर्ती कमजोर मौर्य शासकों द्वारा अत्यधिक केन्द्रीभूत प्रशासन को नहीं सम्हाल पाना, एवं राष्ट्रीय एकता का अभाव मौर्य साम्राज्य के पतन के कुछ महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं।

Question : मौर्योत्तर काल में संस्कृत में लिखी बौद्ध रचनायें।

(1993)

Answer : महायान सम्प्रदाय के उदय के बाद महायानियों ने संस्कृत को अपने अनेक ग्रन्थों की भाषा बनाया। हीनयानियों (थेरवादियों) ने भी संस्कृत में अपने कुछ ग्रन्थ लिखे। परन्तु संस्कृत में लिखित अधिकांश बौद्ध धर्मग्रन्थ महायान संप्रदाय से सम्बन्धित हैं। महायान सूत्रों में वैपुल्यू सूत्रों के रूप में प्रसिद्ध कुछ धर्मग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं: (1) अष्ट सहस्त्रिका-प्रज्ञा पारमिता, (2) सधर्म पुण्डरीक, (3) ललित विस्तार, (4) सुवर्ण प्रभास, (5) गौड़व्यूह, (6) तथागत गुहगक, (7) सम्माधिराज, एवं (8) दशभूमिस्वर।

कनिष्क के समकालीन अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन करने वाले प्रथम ग्रन्थ ‘बुद्ध चरित’ की एक महाकाव्य के रूप में रचना की। गुप्त काल में असंग ने योगाचार भूमिशास्त्र, प्रकरण आर्यवाचा, महायान सूत्रलंकार, वज्रघेटिका टीका, महायान सम्परिग्रह और महायानभिधर्म संगीत शास्त्र आदि ग्रंथ लिखे। वह महायान धर्म का प्रकांड विद्वान था। वसुबंधु ने हीनयान और महायान दर्शन पर अनेक ग्रंथ लिखे। अभिधर्मकोष में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। दिघ्नाग ने बौद्ध तर्कशास्त्र पर ग्रंथ लिखा। बुद्धघोष ने त्रिपिटकों पर अनेक भाष्य लिखे। विसुद्धिमग्ग उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अश्वघोष द्वारा लिखित सौन्दर्यानन्द भी बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित है। अश्वघोष के ही समय नागार्जुन ने प्रज्ञापारामिता-सूत्रशास्त्र लिखा। वसुमित्र ने महाविभाग शास्त्र लिखा। अश्वघोष सारिपुत्रप्रकरण का भी लेखक था।

Question : कलिंग के खारवेल के सैनिक क्रियाकलापों की विवेचना कीजिये। क्या आप यह सोचते हैं कि उसका राज्यकाल केवल सैनिक अभियानों के लिए ही महत्वपूर्ण है?

(1993)

Answer : खारवेल शुंगों (दूसरी-पहली शताब्दी ईसा-पूर्व) का समकालीन था एवं सौभाग्यवश हाथीगुंफा शिलालेखों (उड़ीसा में) से उसके विषय में बहुत कुछ ज्ञात होता है। के-पी- जायसवाल और आर-डी- बनर्जी ने इस शिलालेख को सुयोग्यता से सम्पादित किया है। वह कलिंग के तीसरे राजवंश से था और उसके वंश का नाम चेत (या चैत्र) था अपने शासन के दूसरे वर्ष में शातकर्णो की अवहेलना करते हुए उसने पश्चिम की ओर एक बड़ी सेना भेजी। उसने कशप (कश्यप) क्षत्रियों की सहायतार्थ भूषिकों की राजधानी को नष्ट कर दिया। आठवें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया और गया से पाटलिपुत्र के पुराने मार्ग पर बढ़ते हुए बराबर की पहाडि़यों (गोरथ-गिरि) तक बढ़ गया। किन्तु राजगृह के विरोधी राजा ने युद्ध नहीं किया और वह मथुरा तक पीछे हट गया। खारवेल ने आगे न बढ़ने में ही बुद्धिमता समझी। अपने शासन के दसवें वर्ष में उसने भारत वर्ष अथवा उत्तरी भारत के विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजीं। इस वर्ष की अन्य घटनाऐं शिलालेख से मिट गयी हैं।

अपने शासन के 12वें वर्ष में खारवेल ने उत्तर पश्चिमी सीमाओं (उत्तरापथ) पर आक्रमण किया। उसी वर्ष उसने मगध के लोगों को चिन्तित कर दिया और उनके राजा को इस बात के लिए बाध्य कर दिया कि वह उससे भेंट करे। वह अंग और मगध के बहुमूल्य उपहारों तथा कलिंग की कुछ पैतृक सम्पत्ति तथा प्रथम जिन की एक प्रतिमा तथा पद-चिन्ह, जिसको राजा नन्द उठाकर ले गया था, अपने साथ लेकर कलिंग वापस लौटा। देश में उसने स्तम्भ बनवाए जिनके अन्दर अत्यन्त सुन्दर नक्काशी का काम देखने को मिलता है। उनके अन्दर उसने उपहार तथा भेंटें रखवाईं। उसी वर्ष उसने पाण्ड्य राजा से बड़े-बड़े हाथी-जहाज छीने या बलपूर्वक भेंट में लिये। इसके अतिरिक्त उसने हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े तथा अन्य उपहार भी प्राप्त किये। इस समय तक वह अपने राज्य-विस्तार से सन्तुष्ट हो चुका था। अतः राज्य काल के तेरहवें वर्ष में उसका मन धर्म की ओर झुका। कुमारी पर्वत (उदयगिरि) पर उसने अर्हत देवालय के निर्माण की व्यवस्था की।

हालांकि यह सत्य है कि खारवेल का शासनकाल उसके महत्वपूर्ण सैनिक विजयों के कारण बेहद उल्लेखनीय हैं, लेकिन मात्र सैनिक विजय ही खारवेल का स्थान भारतीय इतिहास में निश्चित नहीं करते हैं, कलिंग क्षेत्र में खारवेल द्वारा जैन धर्म को समर्थन दिया गया। उसके कारण जैन धर्म के इतिहास में खारवेल का नाम अमिट हो गया। उदयगिरि पर्वत पर हाथीगुंफा अभिलेख एवं पत्थर का बना मन्दिर खारवेल को भारतीय कला के इतिहास में भी अमर बना देती है। ‘भिक्षु-सम्राट’ और ‘धर्मराज’ के रूप में वर्णित खारवेल ने अपना जीवन कल्याण के कार्यों में बिताया।

अपने राज्य के प्रथम वर्ष में उसने कलिंग के तूफान से क्षतिग्रस्त प्राचीरों, द्वारों और भवनों को ठीक करवाया। उसने सरोवर तथा बाग बनवाए। उसने अपनी 3,500,000 प्रजा को प्रसन्न रखा। अपने राज्य के तीसरे वर्ष में ‘गन्धर्व-वेद’ या संगीत-शास्त्र में निपुण खारवेल ने नृत्य, नाटक और अन्य उत्सव किये। पांचवें वर्ष में वह तनाशुल्य पथ से तीन सौ वर्ष पूर्व सम्राट नन्द की खोदी हुई नहर को अपनी राजधानी में लाया। छठे वर्ष में उसने ‘पौर’ तथा ‘जनपद’ परिषदों को कुछ सुविधाएं दीं। नौवें वर्ष में उसने ब्राह्मणों को बहुत से दान एवं उपहार दिये। इसी वर्ष खारवेल ने भुवनेश्वर के निकट प्राची नदी के दोनों तटों पर 35 लाख की रजत मुद्राओं की लागत का एक महल बनवाया, जिसका नाम उसने ‘विजय-प्रसाद’ रखा। उसने ग्यारहवें वर्ष में 13 सौ वर्ष पुरानी केतुभद्र की लकड़ी की प्रतिमा का जूलूस निकाला। इस तरह खारवेल को उसकी सैनिक विजयों के साथ-साथ उसके सामाजिक, सांस्कृतिक एवं लोककल्याणकारी कार्यों के लिए भी महत्व दिया जाता है।

Question : सैन्धव सभ्यता की शवाधान रीतियां।

(1993)

Answer : सैन्धव सभ्यता की शवाधान रीतियां उसकी धार्मिक रीतियों की ही तरह विभिन्नता लिए हुए थीं। मॉर्टिमर व्हीलर द्वारा हड़प्पा में 67 समाधियों (कब्रों) से युक्त एक समाधि स्थान की खोज की गयी थी, जिससे प्रतीत होता है कि शवाधान या दफनाना अन्तिम संस्कार की सामान्य प्रथा थी। मोहनजोदड़ो से शवाधान के तीन प्रमुख रूप देखने को मिलते हैं अर्थात् पूर्ण शवाधान, आंशिक शवाधान और शव के दाह-संस्कार के बाद अस्थि अवशेषों

का शवाधान। पूर्ण शवाधान से तात्पर्य है पूरे शव को विभिन्न अनुष्ठानों सहित मृतक की सज्जा-सामग्री और अर्पण-योग्य वस्तुओं के साथ दफनाना।

आंशिक शवाधान में मृतक शरीर को वन्य पशुओं और पक्षियों द्वारा खाने के लिए खुला छोड़ दिया जाता था, तदुपरान्त बची हुई अस्थियों को दफना दिया जाता था, इस तरह के पांच शवाधान पाये गये हैं। दाह संस्कार के उपरान्त की गयी शवाधान क्रिया में चौड़े मुंह वाले अस्थि-कलशों के अंदर अनेक छोटे-छोटे पात्र, मेमने, बकरी आदि जैसे पशुओं, पक्षियों या मछलियों की हड्डियों के साथ चूडि़यां, मनके, छोटी मूर्त्तियां जैसी छोटी-छोटी वस्तुएं कोयले और राख के साथ मिली हुई प्राप्त होती हैं। हड़प्पा से एक कब्र में ताबूत में कफन से लिपटे शव के प्रमाण मिले। कालीबंगा से अंडाकार या आयताकार कब्रों में अस्थियों के साथ पात्रों या पात्रों में अस्थियों के प्रमाण मिले हैं। लोथल के एक कब्र से युगल शवाधान का प्रमाण मिलता है।

Question : "शिलालेखों एवं सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है।" चर्चा कीजिए।

(2007)

Answer : प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास विविध प्रकार के स्रोत हैं। स्थूल रूप से, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को दो मुख्य स्रोतों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहली साहित्यिक और दूसरी पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत और अन्य साहित्य को तथा इसके अलावा विदेशियों द्वारा लिखे वृतांतों को शामिल किया जा सकता है। पुरात्व के स्थूल शीर्ष के अन्तर्गत हम पुरालेखों, सिक्कों, स्थापत्य अवशेषों, पुरातात्विक अन्वेषणों तथा उत्खननों पर विचार कर सकते हैं। साहित्यिक स्रोतों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों की अपनी कुछ सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, भारत के इतिहास से संबंधित प्राचीन भारतीय साहित्य की विश्वसनीयता के बारे में बहुत वाद-विवाद रहा है। यह मत प्रकट किया जाता है कि अधिकांश भारतीय साहित्य का स्वरूप धार्मिक है और भारतीयों द्वारा पुराणों और महाकाव्यों जैसे जिस साहित्य के इतिहास होने के दावा किया जाता है, उनमें घटनाओं एवं राजाओं की कोई निश्चित तिथियां नहीं दी गई हैं, इसके कारण कालक्रम के अनुसार ऐतिहासिक विन्यास करना कठिन है। समान रूप से बौद्ध एवं जैन साहित्य द्वारा अपने सिद्धान्तों का औचित्य सिद्ध करने के लिए तथ्यों को विरूपित करके प्रस्तुत किया गया है। विदेशियों द्वारा लिखे गए वृतांत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों एवं धारणाओं के कारण निश्चित रूप से इसकी विश्वसनीयता कम हो जाती है। लौकिक साहित्य की समस्या ये है कि इसमें तथ्यों को कई बार ईमानदारी से प्रस्तुत नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, बाणभट्ट द्वारा हर्षवर्धन के काल का वर्णन अतिश्योक्तिपूर्ण है। पुरातत्वीय स्रोतों में स्थापत्य अवशेषों तथा उत्खननों के संदर्भ में अभी और खोज एवं विश्लेषण की आवश्यकता है।

उपरोक्त परिस्थितियों में प्राचीन इतिहास के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया अभिलेखशास्त्र एवं मुद्राशास्त्र जैसी शाखाओं से अत्यंत लाभांवित हुई है, जिसके बिना भारत के अतीत के बारे में हमारा ज्ञान बहुत सीमित होता। मुद्राशास्त्रीय स्रोतों के बिना हमें अधिकतर भारतीय-यूनानी, शक-पार्थियन और कुषाण राजाओं के बारे में अशोक के विचार एवं समुद्रगुप्त तथा अन्य राजाओं की विजय गाथाओं के विवरण, उनके शिलालेखों के बिना अक्षात बने रहते।

शिलालेखः इतिहास लेखन का एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत शिलालेख हैं। चूंकि उत्कीर्ण लेख एक समकालीन अभिलेख होता है, इसलिए यह क्षेपकों से मुक्त होता है। यह उसी रूप में उपलब्ध होता है जिस रूप में उसकी रचना की गई थी। बाद की अवस्था में इसमें कुछ जोड़ना लगभग असंभव होता है।

भारत में प्राप्त हुए सबसे प्राचीन शिलालेख सम्राट अशोक के काल के हैं। इन शिलालेखों में वृहद् शिलालेख, लघु शिलालेख एवं स्तंभ लेख शामिल हैं। इन शिलालेखों में ब्राह्मी खरोष्ठी, अरमाईक एवं ग्रीक लिपियों का प्रयोग किया गया है। लंबे समय तक इन शिलालेखों का अध्ययन संभव नहीं हो सका था। लेकिन इन शिलालेखों के अध्ययन की शैली के विकास के साथ ही प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में व्यापक जानकारियां लोगों के समक्ष आने लगीं। अशोक के शिलालेखों से मौर्य साम्राज्य की सीमाओं का निर्धारण संभव हो सका, मौर्य साम्राज्य के वैदेशिक संबंध एवं विदेशी-राज्यों के बारे में सूचना प्राप्त हुआ। मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं प्रशासकीय व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्राप्त हुई।

सबसे बढ़कर अशोक की धम्म नीति एवं उसके राजकीय आदेशों एवं प्रजा हेतु उठाए गए कल्याणकारी कदमों की जानकारी शिलालेखों से ही प्राप्त होती है। शिलालेखों से ही स्पष्ट होता है कि भारतीय-यूनानी, शक-क्षत्रप ओर कुषाण राजाओं ने दो अथवा तीन शताब्दियों में भारतीय नाम एवं परम्परा को अपना लिया। इन शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि वे अन्य किसी भारतीय की तरह सामाजिक और धार्मिक कल्याण का कार्य करते थे। शिलालेखों में संस्कृत का भी प्रयोग किया जाने लगा था। रूद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो दूसरी शताब्दी ई- के मध्य में लिखा गया था, समकालीन इतिहास के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना देता है। यह शिलालेख प्रांजिल संस्कृत का एक प्राचीन उदाहरण समझा जाता है।

गुप्तकाल के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इलाहाबाद के स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का सारांश दिया गया है। इस एकमेव उत्कीर्ण लेख के अभाव में यह महान गुप्त नरेश भारत के इतिहास में अज्ञात बना रहता। गुप्तकाल के अधिकतर पुरालेखों में वंशावलियों का वर्णन है। आगे आने वाले राजवंशों में इसका प्रयोग होने लगा। वे इन शिलालेखों पर अपनी विजय तथा अपनी पूर्वजों की उपलब्धियों और अपने पौराणिक मूल का विवरण देते थे। इसके कारण प्राचीन भारत का इतिहास विन्यास स्थापित करना एवं सही कालानुक्रम का ज्ञापन संभव हो सका। ये शिलालेख शुंग वंश, सातवाहन वंश से लेकर हर्ष के काल तक की जानकारियों के स्रोत हैं। शिलालेखों से हमें अग्रहार, देवदान, भूमिदान आदि के संदर्भ में भी जानकारी प्राप्त होती है।

सिक्केः सिक्के इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। पहला स्थान उत्कीर्ण लेखों का है। लाखों की संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनके कालानुक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को सही-सही निर्धारित किया जा सकता है। सबसे पहले के सिक्के जिन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है, चांदी और तांबे के हैं। कुछ सोने के भी आहत सिक्के मिले हैं, लेकिन इनकी प्रमाणिकता संदिग्ध है। पंचमार्क सिक्के भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं और उनके केवल प्रतीक अंकित हैं। प्रत्येक प्रतीक को अलग से अंकित (पंच) किया गया है। ऐसे सिक्के समूचे देश में तक्षशिला से मगध तक और मगध से मैसूर तथा दूर दक्षिण में मिले हैं।

इन सिक्कों पर कोई शब्द या लेख अंकित नहीं है, लेकिन इन सिक्कों के विश्लेषण से प्राचीन भारत के आर्थिक-सामाजिक पहलू के संदर्भ में आवश्यक जानकारी प्राप्त होती है।

भारतीय-यूनानी अथवा हिन्द-यवन सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं, ये भी अधिकतर चांदी एवं तांबे के हैं। कुछ सिक्के सोने के भी प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के सुंदर एवं कलात्मक आकृतियों से युक्त हैं। इन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित है। इन सिक्कों के द्वारा ही हमें उन चालीस से अधिक भारतीय यूनानी शासकों का पता चला है, जिन्होंने भारत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में शासन किया। इन सिक्कों से ही उन शक-पार्थियन राजाओं का पता चलता है, जिनके बारे में किसी अन्य स्रोत से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कुषाणों ने अधिकतर सोने और कुछ मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए, जो उत्तर-पश्चिम भारत से बिहार तक के विस्तृत क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। विम कडफिसिस के सिक्कों पर भगवान शिव की आकृति अंकित है। इन सिक्कों पर अंकित लेख में राजा ने अपना उल्लेख शिव भक्त के रूप में किया है। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय देवताओं के अलावा शकमुनी बुद्ध की आकृति अंकित है। ये सिक्के कुषाणकालीन धार्मिक एवं आर्थिक व्यवस्था को जानने के मुख्य स्रोत हैं। गुप्त काल के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ये सिक्के अश्वमेध, परशु सिंहहंता आदि के रूप मे प्रसिद्ध हैं। चन्द्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के शासकों पर विजय की जानकारी देते हैं। इसके अलावा मौर्यात्तर काल से लेकर हर्ष के काल तक के सिक्के ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। अतः उपरोक्त विवेचना स्पष्ट करता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु सर्वप्रमुख स्रोत शिलालेख एवं सिक्के ही हैं।

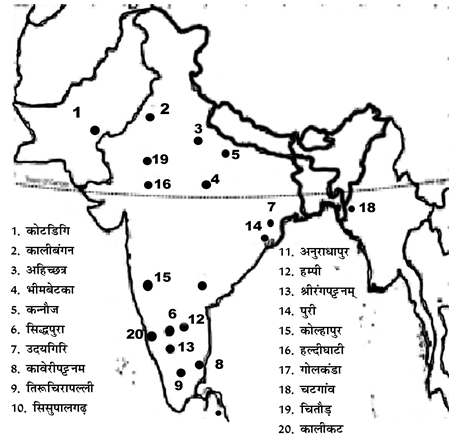

Question : निम्नलिखित स्थानों में से किन्ही पंद्रह स्थानों को आपको दिए गए नक्शे पर चिन्हित कीजिए और चिन्हित किए गए स्थानों पर ही संक्षिप्त वर्णनात्मक टिप्पणियां भी लिखिएः

(2007)

Answer : 1. कोटडिगिः वर्तमान में यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर के पास अवस्थित है। वहां से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों के आघार पर प्राक्-हड़प्पीय, ताम्रपाषाण संस्कृति, स्थानीय कृषक समुदायों के प्रसार एवं हड़प्पा की नगर सभ्यता से उनके सम्बन्ध की जानकारी मिलती है। कोटदिजी में किलेबन्दी का अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है।

2. कालीबंगनः यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के समीप स्थित है। हड़प्पा-युगीन संस्कृति के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राक-हड़प्पा चरण से जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं। इससे हड़प्पा-पूर्व काल में कृषि प्रसार के संकेत मिलते हैं। कालीबंगन के घरों में पकी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ है और न ही यहां कोई स्त्री मूर्ति प्राप्त हुई है।

लेकिन हड़प्पा सभ्यता के अन्य स्थलों के समान ही मुहरें, भार-माप, टेरीकोटा, धान्यकोठार, पत्थर एवं तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहां से प्राप्त अग्निवेदी यज्ञीय क्रिया-कलापों का संकेतक है।

3. अहिच्छत्रः अहिच्छत्र की समता उत्तर प्रदेश के बदेली जिले में स्थित रामनगर से की गई है। इस स्थान से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं। यहां से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। इस स्थान पर अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। यहां से कुषाणों से सिक्के इत्यादि भी मिले हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में बसा हुआ था, जहां के शासक अच्युत को समुद्रगुप्त ने हटाया था।

4. भीमबेटकाः भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विन्ध्यपर्वतीय क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।

यहां से पुरापाषाण तथा मध्यपाषाण दोनों ही संस्कृतियों से संबद्ध पुरातात्विक अवशेष मिले हैं।

भीमबेटका से उच्च पुरापाषाणीय अवस्था के मानव के उपयोग लायक गुफाएं एवं शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय के चित्रों में हरे एवं लाल रंग का प्रयोग किया गया है एवं पशु, पक्षी, मनुष्यों को विषय बनाया गया है।

5. कन्नौजः प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से विख्यात कन्नौज वर्तमान समय में उत्तर-प्रदेश के फर्रूखाबाद जिले में गंगा के किनारे अवस्थित एक बस्ती है। कन्नौज से उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से लेकर कुषाण, गुप्त एवं मध्यकालीन युग तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हर्षवर्धन के काल में कन्नौज की सर्वार्ंगीण भव्यता कीमती थी, जिसका उल्लेख ह्नेनसांग ने किया है। उस समय कन्नौज ‘नगर-महोदयश्री’ कहलाता था। हर्षोत्तर काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए पालों, गुर्जर प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य विख्यात त्रि-दलीय संघर्ष चला था। जयचन्द के काल में इस नगर पर तुर्को ने अधिकार कर लिया।

6. सिद्धपुराः सिद्धपुरा वर्तमान में कर्नाटक राज्य में ब्रह्मगिरि के समीप स्थित है। सिद्धपुरा से अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो इस तथ्य का सूचक है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार इन क्षेत्रों तक था। वस्तुतः सिद्धपुर, गोविमढ़ और पालकीगुण्डु ऐसे दक्षिण भारतीय स्थल हैं, जो ब्रह्मगिरि में मिले अशोक के अभिलेख-समूह से संबंधित हैं।

7. उदयगिरिः उदयगिरि वर्तमान उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के समीप है। यहीं उदयगिरि पर्वत को काट कर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था। इन गुफाओं में निर्मित चैत्यगृह जैन धर्म से संबंध रखते हैं। उदयगिरि चैत्यगृह का निर्माण शुंग काल में हुआ था। उदयगिरि से कुछ ही दूर कलिंग शासक खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख खुदा हुआ है। चन्द्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने उदयगिरि पहाड़ी क्षेत्र में शेवों के निवास के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था।

8. कावेरीपट्टनमः वर्तमान समय में कावेरीपट्टनम तमिलनाडु में कोरोमंडल पर तंजौर जिले में कावेरी नदी के किनारे स्थित है। समुद्री एवं स्थानीय जल मार्ग से जुड़े होने के कारण इस स्थान का आर्थिक-राजनैतिक महत्व था। यह प्राचीन चोलों की प्राचीन-पत्तन राजधानी थी। मौर्योत्तर युग में रोम के साथ व्यापारिक संबंध होने के कारण कावेरीपट्टनम की सम्पन्नता बहुत बढ़ गई थी। कावेरीपट्टनम एक विकसित बंदरगाह था, जहां चुंगी घर, प्रकाश स्तम्भ एवं माल गोदाम जैसी स्तरीय सुविधाएं थीं।

9. तिरूचिरापल्लीः तमिलनाडु में कावेरी तट पर स्थित तिरूचिरापल्ली पर प्रारंभ में चोल, पाण्ड्य एवं विजयनगर के शासकों का शासन रहा। कालांतर में यह मद्रास प्रेसीडेंसी के अधीन हो गया। आधुनिक काल में अंग्रेज-फ्रांसीसी संघर्ष (कर्नाटक युद्ध) के समय तिरूचिरापल्ली का विशेष महत्व हो गया।

10. सिसुपालगढ़ (शिशुपालगढ़): शिशुपालगढ़ उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर के निकट पुरी जिले में स्थित है। यहां से 300 ई. पू. से 300 ई. के मध्य की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। शिशुपालगढ़ की पहचान खारवेल की राजधानी कलिंग नगरी से की गई है। यहां से कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। यहां से रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिससे रोमन व्यापारिक संपर्क के भी प्रमाण मिलते हैं। शिशुपालगढ़ के निकट ही अशोक के अभिलेखों में तोसली के रूप मे वर्णित स्थान धौली भी है।

11. अनुराधापुरः अनुराधापुर उत्तरी श्रीलंका में मलवतु ओय नदी के समीप स्थित है। अशोक युग में महेन्द्र एवं संघमित्र ने यहां बोधिवृक्ष की टहनी का रोपण किया था। यहां भगवान बुद्ध का एक दांत भी है। पूर्व मध्ययुग में चोल शासक राजरात प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका को जीतकर उसे अपना एक प्रांत बनाया एवं उसे ‘पोलन्नरूआ’ का नाम दिया। अनुराधापुर उसी प्रांत की राजधानी थी।

12. हम्पीः दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। सम्प्रति यह कर्नाटक के बेलारी जिले में है।

इस नगर का निर्माण 1343 ई. में हुआ और विजयनगर के पतन से पहले इस पर चार वंशों-संगम, सालुव, तुलुव और अरविडु ने शासन किया। 1565 ई. के तालीकोटा के युद्ध में बहमनी साम्राज्य के राज्यों के संयुक्त कमान ने हंपी को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया।

13. श्रीरंगपट्टनम्ः सम्प्रति कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित श्रीरंगपट्टनम् मध्यकाल में मैसूर के वोडेयार वंश के शासकों और फिर हैदर अली एवं टीपू के राज्य की राजधानी रही।

इस नगर का नामकरण यहां स्थित एक मंदिर के आधार पर हुआ है, जिसमें भगवान श्रीरंग (विष्णु) की प्रतिमा है। आंग्ल-मैसूर युद्ध के दौरान यह सर्वाधिक प्रमुख केन्द्र था और चौथे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान यहीं लड़ते-लड़ते शहीद हो गया था।

14. पुरीः वर्तमान में उड़ीसा राज्य का जिला प्राचीन काल से प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रहा है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से एक पुरी भी है। पुरी में ही प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। पुरी जिले के अन्तर्गत ही शिशुपालगढ़ भी है, जो कालिंग नरेश खारवेल की राजधानी थी।

15. कोल्हापुरः कोल्हापुर महाराष्ट्र का जिला नगर है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा के निकट है। यह मध्ययुग में मराठों के एक दल का प्रमुख केन्द्र था।

1707 ई. में ताराबाई ने कोल्हापुर को केन्द्र बनाकर शाहू के विरुद्ध संघर्ष किया था। बाद में शाहू ने ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर राज्य की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। इसके अतिरिक्त 1880 ई. में यहां से अशोककालीन लेखयुक्त एक विशाल स्तूप भी प्राप्त हुआ है।

16. हल्दीघाटीः आधुनिक राजस्थान में अरावली पर्वतों के पास स्थित हल्दीघाटी मध्यकालीन भारत में सिसोदिया राजपूतों की वीरता के लिए इतिहास प्रसिद्ध है।

1576 ई. के अकबर एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बीच यहां एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना को थोड़े से राजपूत सैनिकों ने नाको चने चबा दिए। राणा प्रताप ने अंततः हार नहीं मानी और आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने भी मुगलों का प्रतिकार जारी रखा।

17. गोलकुंडाः गोलकुण्डा आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद के समीप स्थित है। गोलकुण्डा पर देवगिरि के यादवों एवं वारंगल के काकतीय लोगों का शासन रहा। 1424-25 ई. में गोलकुण्डा को बहमनी शासकों ने अपने राज्य में मिला लिया।

1518 ई. में कुली कुतुब शाह ने गोलकुण्डा में स्वतंत्र कुतुबशाही वंश की नींव डाली। 1687 में औरंगजेब ने गोलकुण्डा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुण्डा हीरों के लिए प्रसिद्ध था। यहां बड़े स्तर पर मध्यकालीन दक्षिण-भारतीय स्थापत्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

18. चटगांग (चटगांव): बांग्लादेश में चटगांव बंगाल की खाड़ी में तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है। मध्यकाल में यह एक प्रमुख व्यापारिक नगर था, जिसका राजनीतिक महत्व भी था। चटगांव पर 1415-18 तक बंगाल के राजा गणेश का और उसके बाद अराकानियों का अधिकार था। 1498 ई. बंगाल के शासक हुसैन शाह ने चटगांव पर अधिकार कर लिया। 1666 ई. में औरंगजेब के समय शाइस्ता खां ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया।

19. चित्तौड़ः राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित चित्तौड़ मध्यकालीन भारत में राजपुताना क्षेत्र की मेवाड़ रियासत का प्रमुख केन्द्र था। सातवीं-आठवीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पारावल ने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। चित्तौड़ के प्रमुख शासक सिसोदिया राजपूत थे, इनमें राणा कुम्भा, राणा सांगा और राणा प्रताप प्रमुख थे। अलाउद्दीन खिल्जी ने सर्वप्रथम 1302-03 ई- में चित्तौड़ को जीतकर इसका नामकरण किया था। अकबर ने 1567 ई. में चित्तौड़ पर अधिकार किया था।

20. कालीकटः केरल के मालाबार तट पर स्थित कालीकट अथवा कोजीकोड जिला नगर है। किसी समय कैलिको अथवा मलमल के उत्पाद केन्द्र होने के कारण कालीकट नाम पड़ा। मई 1798 में वास्कोडिगामा भारत में सर्वप्रथम यहीं आया था। कालीकट पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों एवं डेनिशों के प्रभाव में रहा। अंततः 1790 ई. में इस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। अब्दुर्रज्जाक के अनुसार, कालीकट मालाबार तट का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र एवं बंदरगाह था। कालीकट से काली मिर्च आदि का निर्यात किया जाता था।

Question : प्रथम शताब्दी ई. से पूर्व बौद्ध धर्म के उत्थान और प्रसार के बारे में जो कुछ आप जानते हैं, वह लिखिए।

(2007)

Answer : छठी सदी ई. पू. में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का उत्थान एक प्रमुख घटना थी। विद्वानों ने बौद्ध धर्म के उत्थान के कारणों पर विस्तारपूर्वक विचार किया है एवं बौद्ध धर्म के उत्थान के संदर्भ मे विविध पक्षों एवं मतों को प्रतिपादित किया है। बौद्ध धर्म के उत्थान के संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि इसने वर्ण व्यवस्था एवं कर्मकाण्डों पर आधारित ब्राह्मण धर्म का खंडन किया एवं एक अधिकाधिक संतुलित और स्वीकार करने योग्य समाधान प्रस्तुत किया, जो लोहे के उपयोग के फलस्वरूप समाज मे आये राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो गया था। कुछ विद्वानों का मत है कि समाज के मूल तत्व में आये परिवर्तनों के कारण जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ। उनके अनुसार, ये आन्दोलन उत्तर वैदिक समाज एवं यक्षों के शुद्धिकरण की ओर प्रेरित था, जो कठोर एवं शोषक प्रकृति का हो गया था तथा जिसके चलते धन की भारी हानि होती थी, वहीं एक अन्य मत यह स्थापित करता है कि बौद्ध आन्दोलन राजकीय नियंत्रण, वर्ग आधारित समाज एवं उस सामाजिक संरचना के विरुद्ध थी, जिसकी प्रकृति शोषण की थी। फलतः तात्कालिक व्यवस्था से असंतुष्ट विशाल जनसमूह का समर्थन बौद्ध धर्म को प्राप्त होने लगा। बौद्ध धर्म के उत्थान को तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है।

द्वितीय अवस्था में लोहे के प्रयोग से अर्थव्यवस्था में दूरगामी परिवर्तन आया। छठी सदी ई. पू. में कृषि कार्य में लोहे के उपयोग के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। लौह आधारित कृषि के कारण बड़ी संख्या में बैलों एवं अन्य पशुओं की आवश्यकता हुई, पर यज्ञों में दी जाने वाली बलि के कारण बड़ी संख्या में पशुओं की हत्या हो रही थी। यदि इस कृषि अर्थव्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करना था, तो इन हत्याओं को रोका जाना अनिवार्य था। ऐसी स्थिति में बुद्ध द्वारा अहिंसा एवं पशु सुरक्षा पर बल दिया गया, फलतः लोग बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुए। कृषि क्षेत्र में आये आमूल परिवर्तनों से अधिशेष उत्पादन संभव हो सका, जिससे व्यापार-वाणिज्य का विकास हुआ।

इससे स्वाभाविक रूप से नए शहरी केंद्रों का उदय हुआ। पंचमार्क सिक्कों के प्रचलन से इस प्रक्रिया में सुविधा होना स्वाभाविक था। इन सबके कारण वैश्यों की हैसियत बढ़ गई। वर्णाश्रम व्यवस्था आधारित समाज में वैश्यों की स्थिति तीसरे दर्जे की थी। अतः वैश्यों ने किसी ऐसे धर्म का सहारा लेने का प्रयास किया जो उनकी स्थिति को सुधारने में मदद दे।

फलस्वरूप बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी। बौद्ध धर्म तात्कालिक समय में सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हुए परिवर्तनों को स्थिर रखने में भी सहयोग दिया। व्यापार-वाणिज्य की वृद्धि के कारण पैसा उधार देने के पेशे को बढ़ावा मिला। इसलिए वैश्यों को जो व्यापार-वाणिज्य की वृद्धि के कारण पैसा उधार देने लगे थे, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, क्योंकि ब्राह्ममण धर्म के धर्मसूत्र ने अप्रत्यक्ष रूप से उधार देने को निंदनीय कहा गया है, जबकि बौद्ध धर्म ने अप्रत्यक्ष रूप से पैसा उधार देने का समर्थन किया। उसी प्रकार कर्जदार व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल न करने का नियम था।

इसलिए स्वाभावतः इससे महाजनों एवं समाज के धनी वर्गो को लाभ प्राप्त हुआ एवं वे बौद्ध धर्म की ओर उन्मुख हुए। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों एवं शूद्रों के लिए अपने द्वार खुले रखे। ब्राह्मण धर्म में इन्हें यज्ञोपवित एवं वेदाध्ययन की अनुमति नहीं थी। बौद्ध धर्म में दीक्षित होने पर उन्हें इन हीनताओं से मुक्ति मिल गई।

‘राधाकृष्णन’ जैसे विद्वानों के अनुसार, बौद्ध धर्म के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण बुद्ध का वास्तविक अर्थ में समकालीन समाज का प्रतिनिधित्व करना था। इन्होंने तत्कालीन सामाजिक स्थिति का अनुभव कर लोगों को उनके अपने विचारों के अनुसार परिवर्तित किया। बुद्ध तात्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक संधान को सही दिशा देने में सफल रहे। बौद्ध धर्म के सिद्धान्त ब्राह्मण धर्म के विपरीत सरल एवं बोधगम्य के साथ ही जनमानस के भाषा पालि में इसे प्रस्तुत किया गया था।

फलतः सत्य, अहिंसा एवं सदाचार संबंधी बौद्ध सिद्धान्तों से जन सामान्य अति प्रभावित हुए। सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले भिुक्षुओं द्वारा धर्म प्रचार करने से आम जनता प्रभावित हुई।

बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध धर्म का प्रसार होने लगा था। सर्वप्रथम आर्यभूमि एवं ब्राह्मणीय प्रभावों से बाहर समझे जाने वाले मगध क्षेत्र के लोगों ने इसे अपनाया। अवन्ति, कोशल तथा काशी समेत अनेक गणतंत्रों की जनता भी बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुई। बिम्बिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु एवं उदयन जैसे शासकों ने बौद्ध धर्म को सरंक्षण एवं सहयोग प्रदान किया। अजातशत्रु के काल में राजगीर में (483 ई. पू.) एवं कालाशोक के समय वैशाली में (383 ई.) में आयोजित बौद्ध सम्मेलनों में बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों एवं आचार संहिता आदि को व्यवस्थित एवं परिष्कृत किया गया।

बौद्ध धर्म के इतिहास में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म को अंगीकार करना एक युगान्तकारी घटना थी। कलिंग युद्ध के तत्काल बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत उसने अपनी आध्यात्मिक उन्नति एवं प्रजा की भौतिक प्रगति के लिए बौद्ध धर्म को आधार बनाया। बौद्ध धर्म के प्रचार में गति लाने एवं बौद्ध धर्म में एकता बनाये रखने के लिए उसने तृतीय बौद्ध संगीति (पाटलिपुत्र-251 ई. पू.) का आयोजित किया। इस तृतीय बौद्ध संगीति, जिसकी अध्यक्षता मोग्गलिपुत्त तिस्स ने की थी, के उपरांत अशोक ने बुद्ध के संदेशों एवं शिक्षाओं का संपूर्ण भारत एवं पड़ोसी देशों में प्रचार करने हेतु धर्म प्रचारक मंडल भेजे।

उसने अपने व्यवस्थित एवं उत्साहपूर्ण प्रयासों द्वारा बुद्ध के संदेशों को गुफाओं एवं मठों से निकालकर इसे एक राष्ट्रीय धर्म बनाया।

अशोक महान के प्रयासों से बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ एवं बौद्ध धर्मानुयायियों में नवीन उत्साह का संचार हुआ। इसके परिणामस्वरूप बौद्ध समुदाय ने मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भी बौद्ध संघ को उदार संरक्षण प्रदान किया। सांची और भरहुत में आज भी हम स्तूपों एवं उनके चारों ओर निर्मित वेदिकाओं को देखते हैं। वे अशोक के बाद लगभग 50-100 वर्षों में बुद्ध के धर्मपरायण अनुयायियों द्वारा निर्मित की गई हैं। यह कहा जाता है कि इन स्थानों पर वेदिकाओं के निर्माण के लिए बौद्ध समितियां बनाई गई थीं। इस प्रकार दूसरी शताब्दी ई. पू. तक बौद्ध धर्म एक प्रमुख धर्म बन गया।

जब हिन्द-यूनानियों और कुषाणों ने क्रमशः दूसरी शताब्दी ई. पू. तथा प्रथम शताब्दी ई. पू. में उत्तर-पश्चिमी भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया, तो इसके उपरांत बौद्ध धर्म का और तेजी से विस्तार हुआ। उन्होंने इस धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए भरसक प्रयास किया। इसमें यवन नरेश मिनान्डर या मिलिन्द, जिन्होंने 160 ई. पू. के आसपास नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी एवं कुषाण शासक कनिष्क जिसने 78 ई. से 101 ई. तक शासन किया अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

भारत में अपने प्रसार के साथ-साथ बौद्ध धर्म ने भारत की सीमाओं को भी पार कर लिया और वहां इसे ठोस आधार मिला। तीसरी सदी ई. पू. में अशोक द्वारा तीव्रता से धर्म प्रचार किया गया। उसने महेन्द्र एवं संघमित्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यह धर्म धीरे-धीरे एशिया के अधिकांश भागों में फैल गया।Question : गुप्त काल में आम आदमी की दशा पर प्रकाश डालिए।

(2007)

Answer : गुप्त काल में आम आदमी की दशा का सर्वश्रेष्ठ ज्ञापन तात्कालिक सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की दशा का निर्धारण सामाजिक एवं आर्थिक तत्व ही करते हैं। राजनीतिक परिस्थितियां एवं सांस्कृतिक परिदृश्य भी व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।

गुप्तकालीन समाज में पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार प्राथमिक इकाई थी, जिसमें जन्मजात उत्तराधिकार की परम्मरा प्रचलित थी। व्यक्ति अगर ज्येष्ठ पुत्र हो तो उसे बड़ा भाग मिलता था। उस काल में भूमि अनुदानों का परिणाम विखंडन के रूप में सामने आया, जिससे संयुक्त परिवार टूटकर छोटी इकाइयों मे विभक्त हो गये थे। एक आम व्यक्ति के तौर पर गुप्तकाल में स्त्रियों की दशा संतोषजनक नहीं कही जा सकती थी।

यदि स्त्री उच्चवर्गीय हो, तो उन्हें सीमित अधिकार प्राप्त थे तथा वे शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं एवं कुछ अवसरों पर दार्शनिक, अध्यापिका एवं चिकित्सक आदि की भूमिका भी निभा सकती थीं, किन्तु एक सामान्य स्त्री कई मूलभूत अधिकारों से वंचित थी। जैसे-उन्हें पैतृक संपति में हिस्सा प्राप्त नहीं होता था। उच्च शिक्षा प्रतिबंधित थी। लड़कियों का विवाह कम उम्र में कर दिया जाता था एवं विधवाओं की दशा बुरी थी। सामान्य मामलों में पुनर्विवाह प्रतिबंधित था। यद्यपि गुप्तकालीन साहित्य में स्त्रियों को अवश्य आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया था, किन्तु व्यवहार में ऐसा नहीं था।

गुप्तकाल में एक सामान्य व्यक्ति को जाति संबंधी प्रतिबंधों एवं निर्योग्यताओं से एक हद तक राहत प्राप्त हुई। यद्यपि यदि व्यक्ति उच्च वर्ग का हो, उसे कई विशेषाधिकार अब भी प्राप्त थे, किन्तु अन्तर्जातीय विवाह एवं विभिन्न जाति के लोगों के बीच सहयोजन जाति व्यवस्था में सीमित उदारता को सूचित करती है।

गुप्तकाल में एक व्यक्ति को आर्थिक स्तर पर पर्याप्त स्वतंत्रताएं प्राप्त थीं। व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता था एवं व्यवसाय जाति के साथ कठोरता से नहीं जुड़ा हुआ था। यहां तक कि कई शूद्र वर्ग के व्यक्तियों को भी अब सैनिक, व्यापारी एवं कृषक कार्यो को अपनाने का मौका मिला। लेकिन ऐसा नहीं था कि सामाजिक व्यवस्था में बहुत व्यापक परिवर्तन आ गया था।

वर्णाश्रम व्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ ही अनेक पेशागत समूहों एवं जनजातियों की स्थिति में ह्रास हुआ था। अनेक अस्पृश्य जातियां थीं, इनमें चांडाल सबसे नीचे था। फाह्यान एवं ह्नेनसांग ने इन पर लगे प्रतिबंधों की चर्चा की है। सामान्यतः लोग अशुद्ध होने के भय से इनका बहिष्कार करते थे।

गुप्तकाल में दासों की स्थिति में गिरावट आई। इन्हें सामान्यतः अधिकार प्राप्त नहीं थे।

गुप्त काल में भू-राजस्व कुल उपज के 1/6 भाग के बराबर था। इसके अलावा व्यक्तियों को बलि, हिरण्य, उद्रंग एवं उपरिकर आदि अन्य कर देने होते थे। सामान्य ग्रामीणों को बेगार (बिष्टी) के लिए बाध्य किया जाता था। राजस्व वृद्धि एवं विशेष वर्गो को दी गई उन्मुक्तियों ने सामान्य जन की स्थिति को निश्चय ही दुष्प्रभावित किया। सूखा, बाढ़, फसल नष्ट होने एवं अकाल की स्थिति से आम आदमी की स्थिति तो निश्चय ही प्रभावित होती थी, लेकिन सबसे बढ़कर सामंतवादी विकास ने आम आदमी की स्थिति को दुष्प्रभावित किया।

गुप्त काल में उद्योगों एवं हस्तशिल्पों की स्थिति संतोषजनक थी। तांबा, कांसा, लोहा एवं सीसा उद्योगों के विकास के साथ-साथ सूती वस्त्र एवं रोशमी वस्त्र उद्योगों का भी विकास हुआ, फलतः व्यक्तियों के समक्ष रोजगार के पर्याप्त अवसर मौजूद थे। लुहारी, हाथी दांत का काम, पाषाण उद्योग, मूर्ति शिल्पकला, मिट्टी के बर्तन का निर्माण आदि व्यवसाय लागों के एक बड़े वर्ग के लिए आजीविका के स्रोत थे। यद्यपि गुप्तकाल के अंतिम दौर में उत्पादन एवं व्यापार में अवनति दृष्टिगोचर होती है। स्वभाविक रूप से इस स्थिति में व्यापारिक वर्ग के साथ-साथ जनसामान्य की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

गुप्त काल में आम आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। हिन्दू धर्म में इस समय नई विशेषताओं का समावेश हुआ तथा देवी पूजा एवं तंत्रवाद का उद्भव हुआ। मूर्ति पूजा आम चलन में आ गया एवं अवतार की प्रतिष्ठा हुई। व्यक्तियों ने अपने विश्वासों के अनुरूप धार्मिक विचारों एवं क्रिया-कलापों को अपनाया।

हिन्दू धर्म के अंतर्गत शैव एवं वैष्णव सम्प्रदाय की उन्नति हुई एवं दोनों सम्प्रदाय के जन सामान्य के बीच संघर्ष अथवा मतभेद की स्थिाति नहीं थी। इस काल में बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो गया था, लेकिन बौद्ध धर्मावलंबियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया था। पश्चिम भारत में जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। इस समय जनसामान्य के बीच बौद्धिक स्तर पर शास्त्रर्थ लोकप्रिय था, जो सामान्यतः बौद्धों एवं ब्राह्मणों के बीच होता था। ब्राह्मण धर्म के अनुनायी गुप्त काल में पवित्र शास्त्र के प्रावधानों के अनुरूप व्यवहार करना ही उचित मानते थे।

गुप्त काल में आम व्यक्ति की राजनीतिक भूमिका नगण्य थी। शासकों के परिवर्तन एवं राजनैतिक बदलावों से जनसामान्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। प्रारंभिक गुप्त शासकों ने साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखा था, फलतः जनसामान्य भी सुरक्षित थे। कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक होने के कारण आम तौर पर शान्ति थी। यद्यपि गुप्तकाल के अंतिम दौर में हुआ आक्रमण एवं राजनीतिक उथल-पुथल से जन सामान्य का प्रभावित होना आवश्यक था।

इस समय हिन्दू समाज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों था। वात्सायन के कामसूत्र से हमें नागरिक दैनिक जीवन की कुछ जानकारी मिलती है। पता चलता है कि वे आरामदायक एवं विलासी जीवन जीते थे। व्यक्तियों की संगीत, चित्रकला एवं मूर्तिकला में रुचि थी, साथ ही जुए का भी चलन था। इस काल में जो महान सांस्कृतिक विकास हुआ उसमें जनसामान्य के योगदान से इंकार नहीं किया जा सकता। शैक्षणिक स्तर पर प्रगति हुई, प्रतिभाशाली एवं विद्वान व्यक्तियों को प्रर्याप्त सम्मान दिया जाता था।

कुल मिलाकर गुप्त काल में आम आदमी की दशा संतोषजनक थी। आजीविका के साधन उपलब्ध थे एवं उन्नति हेतु अवसर भी मौजूद थे। राजनीतिक रूप से गुप्त साम्राज्य के सुदृढ़ होने के कारण शांति और सुरक्षा का माहौल था एवं व्यक्ति का जीवन सुरक्षित था। किन्तु गुप्त काल में आम आदमी की दशा पर प्रकाश डालते हुए कुछ तथ्यों को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। गुप्त काल से ही सामंतवाद का उत्थान प्रारंभ हुआ एवं सामंतवादी व्यवस्था के विकास के साथ ही जन सामान्य के अधिकारों में कटौती भी प्रारंभ हो गई। पुनः गुप्त काल में आम आदमी की स्थिति बहुत हद तक उसके वर्ग एवं जाति द्वारा भी निर्धारित होती थी।

Question : प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के बदलते हुए उपागमों पर चर्चा कीजिए।

(2006)

Answer : प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति का आधुनिक अध्ययन 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ। भारत में ब्रिटिश शासन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए यहां के रीति-रिवाजों, परम्पराओं और विधि-व्यवस्था का ज्ञान आवश्यक प्रतीत हुआ। फलतः इतिहास के अध्ययन के साम्राज्यवादी या औपनिवेशिक दृष्टिकोण का उदय हुआ। इसके अन्तर्गत औपनिवेशिक-प्रशासनिक आवश्यकताओं के आधार पर इतिहास को देखने का प्रयास किया गया।

इसके प्रतिक्रियास्वरूप 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के संदर्भ में राष्ट्रवादी उपागम उभर कर सामने आया। पुनः 1960 ई. के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में नए दृष्टिकोण उभरते हैं, जो अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं। इनमें सामाजिक-आर्थिक इतिहास के अध्ययन पर विशेष बल है तथा इतिहास को पुरातात्विक आधार पर समझे जाने का प्रयत्न भी है।

औपनिवेशिक उपागमः 18वीं शताब्दी में इतिहास का प्रस्तुतीकरण औपनिवेशिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा औपनिवेशिक शासन को दृढ़ता प्रदान करने से संबद्ध था। आरंभिक चरण में प्राच्यविदों का प्रभाव रहा। 1784 ई. में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। बड़ी संख्या में संस्कृत, अरबी व फारसी ग्रंथों का संकलन व अनुवाद इस संस्था द्वारा किया गया।

प्राच्यविदों ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में हमें एक नई दिशा दिखाई, ऐसा माना जा सकता है। जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़कर मौर्य राजवंश को सर्वव्यापी बनाया। इसी कारण भारतीय इतिहास के कालक्रम को विश्वसनीयता प्राप्त हो सकी तथा प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से संभव हो सका। प्राच्यविदों ने चीनी यात्रियों के वर्णनों को खोज निकाला, जिसमें निःसन्देह भारतीय इतिहास पर नई रोशनी पड़ी। कनिंघम ने अपनी पुरातात्विक खोजों से नवीन स्थानों को ढ़ूंढ़ा तथा ‘आर्कियोलोजिकल सर्वे रिपोटर्स’ के बीस खण्डों की रचना की।

प्राच्यविदों में से जिन लोगों ने संस्कृत का अध्ययन किया वे ‘आर्य संस्कृति’ के उत्साही प्रतिपादक बन गए। भारतीय-यूरोपीय मूलस्थान तथा संस्कृत और यूनानी संस्कृतियों की समान पूर्वज परंपरा का सिद्धांत उन्होंने विकसित किया। वैदिक युग को बढ़ा-चढ़ाकर आंका गया। मैक्समूलर ने भारतीय ग्राम्य-समाज का ऐसा वर्णन किया कि कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि उन्होंने भारत की भूमि के दर्शन भी नहीं किए थे। तनाव भरी बातों को नजरअंदाज कर गौरव के पक्ष पर जोर दिया गया। भारतीय इतिहास के अध्ययन के क्षेत्र में यद्यपि प्राच्यविदों की उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता, किन्तु उन्होंने भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया तथा उसका अति रोमांचकारी वर्णन किया। उन्होंने प्रमाणों की काल्पनिक और अपनी रूचि के अनुकूल व्याख्या की।

प्राच्यविद् उपयोगितावादियों के साथ संघर्ष में मात खा रहे थे। उपयोगितावादियों में जेम्स मिल और बेंथम प्रमुख थे। प्राच्यविदों के विपरीत उन्होंने भारतीय पद्धति को निकृष्ट करार दिया। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक व्याख्या की नींव डाली तथा द्विराष्ट्र के सिद्धांत के लिए ऐतिहासिक औचित्य प्रस्तुत किया। वह पहला इतिहासकार था, जिसने भारतीय इतिहास को तीन कालों में विभाजित करने का प्रयत्न किया-हिन्दू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता। यद्यपि भारतीय इतिहास में धर्म किसी भी दृष्टि से परिवर्तन का शक्तिशाली प्रेरक तत्व नहीं रहा, जैसा कि इन नामों से प्रतिध्वनित होता है। इस प्रकार औपनिवेशिक उपागम के अन्तर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रस्तुतीकरण के महत्वपूर्ण विषय हैं-भारत में निरंकुशवादी शासन, राजनीतिक एकता का अभाव, भारतीयों का आध्यात्मिक और पारलौकिक विषयों से जुड़ा रहना, भारत में एक राष्ट्र की संकल्पना का अभाव, भारतीयों की एहलौकिक विषयों के प्रति उदासीनता, भारतीय समाज में ठहराव की स्थिति एवं अप्रगतिशीलता, भारत में प्रजातांत्रिक संस्थानों का अभाव, भारतीयों की स्वशासन के प्रति अनुभवहीनता आदि। इस प्रकार औपनिवेशिक उपागम का प्रमुख उद्देश्य था, भारत में ब्रिटिश राज्य एवं भारतीय ड्डोतों के शोषण का ऐतिहासिक औचित्य सिद्ध करना तथा औपनिवेशिक शासन को वैधता प्रदान करना। इस उपागम में इतिहास की वास्तविकता को नकारा गया है, राजवंशों के इतिहास पर बल दिया गया है तथा बाह्य प्रभावों को अधिक महत्त्वपूर्ण बताया गया है।

राष्ट्रवादी उपागमः उपनिवेशवादी उपागम के विरोध में शीघ्र एक नीवन शैली का जन्म हुआ, जिसे राष्ट्रवादी उपागम की संज्ञा दी जा सकती है। इसमें यह प्रमाणित करने की चेष्टा की गई है कि भारतवासियों की दुद्रशा के लिए साम्राज्यवादी प्रशासक ही उत्तरदायी थे। साम्राज्यवादी-राष्ट्रवादी विवाद के फलस्वरूप भारतीय आर्थिक इतिहास का एक नया विषय के रूप में जन्म हुआ।

इसी विषय के अन्तर्गत दादाभाई नौरोजी, आर. सी. दत्त आदि अनेक विद्वानों ने अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शैली की कटु आलोचना की। राष्ट्रवादी इतिहासकार प्राचीन भारत का काफी बढ़ा-चढ़ाकर गौरवगान करते थे। धर्मशास्त्रों जैसी रचनाओं को भारतीय जीवन की वास्तविकता के विवरण के रूप में स्वीकार कर लिया गया और प्राचीन भारतीय जीवन को निर्बन्ध खुशहाली का जीवन मान लिया गया। विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति, जनतांत्रिक संस्थाओं एवं राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसी मूल्यों की खोज की जाती थी और प्राचीन भारत में इनका अस्तित्व था, ऐसा पहले ही मान लिया जाता था। ऐसे मूल्य राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए आवश्यक थे। इस उपागम में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया कि भारत का राजनीतिक इतिहास है तथा प्राचीन भारतीयों को प्रशासन का अनुभव था, परन्तु मिल के काल विभाजन को चुनौती नहीं दी गई तथा राष्ट्रवादी दृष्टिकोण अनजाने ही हिन्दू-पुनरूत्थानवाद से जुड़ गया।

मार्क्सवादी दृष्टिकोणः साम्राज्यवादी इतिहास अध्ययन को वास्तविक चुनौती मार्क्सवादी चिंतकों द्वारा मिली। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के अध्ययन की नई दिशा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें अराजनीतिक इतिहास पर बल दिया जाने लगा। यह उपागम भारतीय इतिहास के भौतिकवादी स्वरूप को प्रतिबिम्बित करता है, जिसमें प्राचीन भारतीय समाज, अर्थतंत्र तथा संस्कृति को उत्पादन की शक्तियों और संबंधों के विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं।

मार्क्सवादी उपागम में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर अधिक जोर दिया जाता है तथा उनका संबंध राजनीतिक गतिविधियों से स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। मूलग्रंथों के पारम्परिक स्वरूप का मिलान नृवैज्ञानिक साक्ष्यों से किया जाता है तथा समसामयिक पुरातात्विक साक्ष्यों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। साथ-ही-साथ जलवायु व पर्यावरण संबंधी कारकों को भी महत्व दिया जाता है। इससे साहित्यिक ड्डोतों के विश्लेषणात्मक अध्ययन में काफी वृद्धि हुई है तथा प्राचीन अतीत पर नया प्रकाश पड़ा है। प्राचीन भारत के अध्ययन में बहुत सारी परंपरागत मान्यताएं ध्वस्त हो गईं। इस उपागम में मगध साम्राज्यवाद के उद्भव के पीछे कतिपय शासकों के व्यक्तिगत पराक्रम के बदले सुस्पष्ट भौतिक कारणों में तलाशा गया। उसी प्रकार ईसा पूर्व छठी शताब्दी में धार्मिक पंथों के उद्भव को उत्पादन अधिशेष की स्थिति से जोड़कर देखा जाने लगा। अशोक की धम्म नीति को उसके उदार दृष्टिकोण का प्रतिफल न मानकर राज्य मशीनरी के सामाजिक दर्शन के रूप में मूल्यांकन किया जाने लगा तथा गुप्तकालीन स्वर्णयुग को कपोल कल्पित करार दिया गया। मिल का काल विभाजन संबंधी मान्यता खण्डित हो गई तथा नई मान्यता के अनुसार, मध्यकाल का उद्भव इस्लाम के आगमन के साथ नहीं, बल्कि छठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के पतन के साथ हुआ। इस मध्ययुग की विशेषताए थीं- सामंतवाद, व्यापार-वाणिज्य का पतन, उपजातियों का विकास, ब्राह्मणवादी वर्चस्व में वृद्धि एवं वैश्यों की स्थिति में गिरावट, धर्म के क्षेत्र में तंत्रवाद एवं भक्ति का उद्भव, दर्शन के क्षेत्र में पारलौकिक दृष्टिकोण पर बल, भाषायी क्षेत्र में क्षेत्रीय भाषाओं का उद्भव आदि।

इस प्रकार मार्क्सवादी उपागम ने नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। आधुनिक इतिहासकारों ने इतिहास के अध्ययन के नए परन्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण आयामों पर कार्य किया है। उदाहरणार्थ- सामाजिक-आर्थिक इतिहास, शहरी इतिहास, स्थानीय क्षेत्रीय इतिहास, पर्यावरण इतिहास, ऐतिहासिक भूगोल का इतिहास तथा इतिहास लेखन का इतिहास आदि।

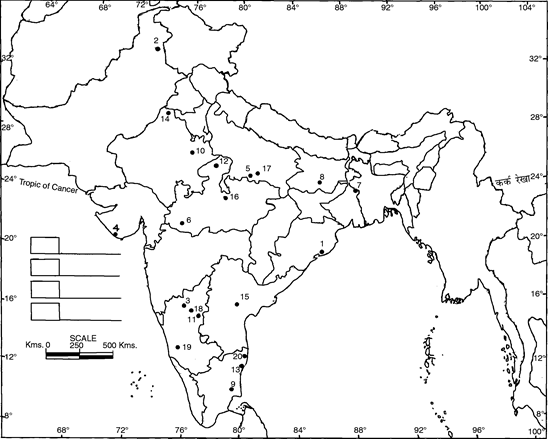

Question : निम्नलिखित स्थानों में से किन्हीं पंद्रह स्थानों के, आपको दिए गए नक्शे पर चिह्न लगाइए और अपने नक्शे पर जिन स्थानों के चिह्न लगाए हैं, उन्हीं के बारे में वर्णनात्मक टिप्पणियां लिखिएः

(2006)

Answer : 1. कोणार्कः उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट, चिल्का झील से प्राची नदी तक फैली हुई रेतीली पट्टी के उत्तरी छोर के, समुद्रतट पर स्थित है। गंगनरेश नरसिंह देव (1238-1363 ई.) द्वारा निर्मित सूर्य मन्दिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मन्दिर ‘काले पैगोडा’ के नाम से विख्यात है। सम्पूर्ण मन्दिर पहियों वाले रथ की आकृति में है, जिसे सूर्य के सात घोड़े खींच रहे हैं। इसके 12 पहिये या चक्र 12 राशियों के व सात घोड़े सूर्य की किरणों के सात रंगों के प्रतीक हैं। अबुल फजल ने आईन-ए- अकबरी में मंदिर की स्थापत्य कला की प्रशंसा की है।

2. तक्षशिलाः पाकिस्तान में रावलपिंडी के निकट स्थित है। प्राचीन कालीन गंधार महाजनपद की राजधानी थी। रामायण के अनुसार, भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की। प्राचीन शिक्षा केन्द्र तक्षशिला में प्रसेनजीत, जीवक, चाणक्य, वसुबन्धु, पातंजलि आदि ने शिक्षा ग्रहण की। सिकन्दर के समय आम्भी यहां का राजा था। यह मौर्यकाल में उत्तरापथ की राजधानी थी। प्राचीन प्रसिद्ध व्यापार केन्द्र व मार्ग था। यहां से अशोक कालीन स्तूप व टाइबेरियस के सिक्के प्राप्त हुए हैं।

3. तालीकोटाः यह कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में रायचूर दोआब में स्थित होने के कारण इसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। बहमनी राज्यों की सम्मिलित सेना और विजयनगर के बीच निर्णायक युद्ध 1565 ई. में यहां हुआ, जिसमें विजयनगर पराजित हुआ और उसका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। विजयनगर की सेना का नेतृत्व रामराजा कर रहा था। इस युद्ध को बन्नीहट्टी या राक्षसीटंगडी का युद्ध भी कहते हैं।

4. सोमनाथः गुजरात के प्रभासपट्टनम् नामक समुद्र तटीय स्थल पर स्थित सोमनाथ अपने प्रसिद्ध शिव मन्दिर के लिए एक हजार से अधिक वर्षों से प्रसिद्ध रहा है। इस मन्दिर का निर्माण गुजरात के चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। 1025 ई. में महमूद गजनवी द्वारा इसे लूटा गया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण गुर्जर नरेश भोजदेव ने कराया, परंतु अलाउद्दीन के सेनापति उलुग खां तथा नुसरत खां ने पुनः इसे तहस-नहस कर दिया।

5. कालिंजरः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला मध्यकाल में बहुत सुदृढ़ माना जाता था। 1022 ई. के अन्त में बुन्देलखंड के शासक गण्ड से कालिंजर लेने का प्रयास महमूद गजनवी ने किया, परन्तु वह सफल नहीं हो सका। 1202-03 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चंदेल राजा परमार्दिदेव को पराजित कर कालिंजर को जीत लिया था। 1545 ई. में शेरशाह सूरी ने बुन्देलों से एक भारी संघर्ष के बाद इसे जीत लिया, परन्तु बारूद फटने से उसकी यहीं मौत हो गई। 1569 ई. में अकबर का इस पर अधिकार हो गया।

6. मांडुः यह मध्यप्रदेश के मालवा क्षेत्र का एक नगर है, जिसका प्राचीन नाम मण्डपदुर्ग या माण्डवगढ़ है। मालवा के सुल्तान हुशंगशाह ने धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बनाया। 1531 ई. में गुजरात के सुल्तान बहादुरशाह ने इसे जीत लिया। अकबर के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। जामी मस्जिद, हिन्डोला महल, हुशंग की कब्र, जहाजमहल, बाजबहादुर और रानी रूपमती के महल मांडू दुर्ग में स्थित हैं। 1625 ई. में खुर्रम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर मांडू में शरण ली।

7. मुर्शिदाबादः आधुनिक पश्चिम बंगाल में भागीरथी के तट पर स्थित इस नगर का उत्तर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। मूलतः यह मखसूदाबाद था, जिसकी स्थापना अकबर ने की थी। 1704 ई. में मुर्शिद कुली खां ने इसका नाम मुर्शिदाबाद कर दिया और बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानान्तरित कर दी। 1773 ई. में कलकत्ता के राजधानी बनने तक मुर्शिदाबाद ही बंगाल की राजधानी रही। रेशमी वस्त्र, मिट्टी के बर्तन तथा हाथीदांत के सुन्दर काम के लिए प्रसिद्ध मुर्शिदाबाद नगर में नवाब का भव्य महल स्थित है।

8. नालन्दाः बिहार में राजगृह के पास स्थित यह बारागांव के नाम से भी जाना जाता है। नालन्दा में स्थित विश्वविद्यालय की स्थापना का क्षेत्र कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। हर्ष एवं पाल काल में यह विश्वविद्यालय चरमोत्कर्ष पर था। ह्नेनसांग ने यहां छः वर्षों तक रहकर अध्ययन किया। इस समय शीलभद्र इसके कुलपति थे। संभवतः कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी ने इसका विनाश कर दिया। इसके ध्वंसावशेष आज भी देखे जा सकते हैं।

9. तंजौरः तमिलनाडु में कावेरी तट पर स्थित तंजौर पूर्व मध्यकाल में चोल साम्राज्य की राजधानी था। राजराज प्रथम ने यहां वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका शिखर 190 फुट ऊंचा है। चोलों के बाद तंजौर पर होयसलों और पाण्ड्यों का राज्य हुआ। मलिक काफूर ने तंजौर को लूटा। तदन्तर विजयनगर साम्राज्य, नायकवंश तथा मराठों का इस पर अधिकार स्थापित हुआ।

10. अम्बर: राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर का पुराना नाम अम्बर या आमेर था। यह शीशमहल एवं भव्य किलों के लिए प्रसिद्ध है। 1128 ई. में ग्वालियर से आए कछवाहा राजपुत दुल्हा राय द्वारा इसे स्थापित किया गया। लगभग 700 वर्षो (1036 ई. से 1727 ई.) तक कछवाहा राज्यों की राजधानी रहने का इसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1727 ई. में सवाई जयसिंह ने जयपुर को लाल पत्थरों से निर्मित कराकर अपनी राजधानी बनाया। 1562 ई. में कछवाहा राजा भारमल ने स्वेच्छा से अपनी बेटी का विवाह अकबर से किया। सिटी पैलेस, हवा महल तथा जंतर-मंतर यहां स्थित हैं।

11. अनेगोंडीः कर्नाटक के रायचूर जिला में तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर अवस्थित है। हरिहर प्रथम ने इसे विजयनगर की राजधानी बनाया था। नगर के दूसरी ओर हम्पी के खंडहर हैं, जहां सोलहवीं शताब्दी में ऐश्वर्यशाली विजयनगर स्थित था। तालिकोटा के युद्ध में हम्पी और अनेगोंडी दोनों का विनाश कर दिया गया। ‘ओंचा अप्पमठ’ के स्तम्भ तथा गणेश मन्दिर की पाषाण जालियां तथा सुन्दर उत्कीर्ण मूर्तियां कला के सुन्दर नमूने हैं।

12. चंदेरीः मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में मालवा और बुन्देलखण्ड की सीमा पर स्थित था। मालवा और उत्तरी भारतकी मुख्य सड़कों के पास से गुजरने के कारण चंदेरी का आर्थिक- राजनैतिक महत्व था। पूर्व मध्यकाल में चन्देरी मालवा के अधीन था, परन्तु मेदिनी राय ने मेवाड़ के राजा सांगा की अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर ने 1528 ई. में चन्देरी के मेदिनी राय को पराजित किया। 18वीं सदी के अन्तिम चरण में यह सिंधिया के अधीन आ गया।

13. अरिकामेडूः अरिकामेडु पाण्डिचेरी के समीप कोरोमण्डल तट पर स्थित है। संगमकालीन इस प्रसिद्ध बन्दरगाह की खुदाई से रोम-भारत व्यापारिक संबंध प्रमाणित होता है। यहां से रोमन माल गोदाम, रोमन स्वर्ण सिक्के तथा रोमन वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। विभिन्न वस्तुओं के बदले रोमन स्वर्ण भारत आता था। पेरिप्लस में इसे पेडोका कहा गया है।

14. कालीबंगनः यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घद्वघर नदी के तट पर स्थित है। पूर्व हड़प्पा काल और हड़प्पा काल के कुछ प्रमाण यहां से मिले हैं। हलकुण्ड, सात अग्निवेदिकाएं, अलंकृत ईंट, अधिकतम बुर्ज, गढ़ी के अन्दर भी विभाजन, नाली (लकड़ी निर्मित) आदि महत्वपूर्ण साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं। इस स्थल की खोज अमलानन्द घोष ने की थी।

15. नागार्जुनीकोण्डाः आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर स्थित इस स्थल से नवपाषाणकालीन और महापाषाणकालीन चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सातवाहन शासक हाल ने श्रीपर्वत पर नागार्जुन के लिए एक विहार बनवाया था। इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती से हटाकर यहां अपनी राजधानी बनायी और इसे ‘विजयपुरी’ कहा। बौद्ध धर्म के महासांघिक सम्प्रदाय के पूर्वशैल एवं अपरशैल पंथों का यह केन्द्र था।

16. एरणः मध्यप्रदेश के सागर जिले में स्थित एरण या एरिकिन भारत में सतीप्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। भानुगुप्त के 510 ई. के एक अभिलेख में उसके सामन्त गोपराज की पत्नी के सती होने का उल्लेख है। तोरमाण के समय एक सरदार धन्यविष्णु द्वारा वाराह प्रतिमा पर लेख अंकित करवाया गया। इसकेअतिरिक्त समुद्रगुप्त का लेख तथा रामगुप्त के सिक्के भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के अभिलेख को कनिंघम ने खोजा था, जो कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है।

17. कौशाम्बीः इलाहाबाद के दक्षिण-पश्चिम में 33 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल का कौशाम्बी था। ई.पू. छठी शताब्दी में यह वत्स महाजनपद की राजधानी थी। यहां बुद्ध ने कई बार धर्मोपदेश दिए। घोषिताराम विहार तथा एक अशोक स्तम्भ यहां स्थित था। प्राचीन काल में यह व्यापार का एक बड़ा केन्द्र था।

18. पट्टडकलः यह कर्नाटक प्रान्त के बीजापुर जिले में बादामी के नजदीक अवस्थित है। 992 ई. के एक लेख से ज्ञात होता है कि यह चालुक्यवंशी राजाओं की राजधानी थी। चालुक्य वास्तु तथा तक्षणकला के इस केन्द्र से दस मन्दिर मिले हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की रानी द्वारा 740 ई. में बनवाया गया विरूपाक्ष मन्दिर सर्वाधिक आकर्षक है। अन्य मन्दिरों में पापनाथ मन्दिर तथा संगमेश्वर मन्दिरप्रमुख हैं। पूर्णतया पाषाण निर्मित इन मन्दिरों को उत्तरी और दक्षिणी भारत के वास्तुकला के बीच की कड़ी कहा जा सकता है।

19. हेलिविडः कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है। 1149 ई0 से 1339 ई. तक यहां होयसलों ने शासन किया। होयसल वास्तुकला के लिए स्थान प्रसिद्ध है। विष्णुवर्द्धन द्वारा होयसलेश्वर मन्दिर का निर्माण यहां करवाया गया। यह 160'×122' के आकार में है। पत्थरों पर संगतराशी का कार्य इसकी प्रमुख विशेषता है। मन्दिर की दीवारों पर देवता, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की सुन्दर एवं आकर्षक मूर्तियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कई जैन मन्दिर भी यहां प्राप्त हुए हैं। इनमें पार्श्वनाथ का मन्दिर प्रमुख है, जिसमें उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा रखी हुई है। दो अन्य मन्दिरों में ऋषभदेव तथा शान्तिनाथ की प्रतिमायें भी हैं।

20. द्वारसमुद्रः द्वारसमुद्र होयसल शासक वीर वल्लाल तृतीय की राजधानी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय 1310 ई. में मलिक काफूर को यहां भेजा गया जिसने वीर वल्लाल तृतीय को हराकर, द्वारसमुद्र को लूटा। यद्यपि द्वारसमुद्र का साम्य हेलेविड से स्थापित करने का प्रयत्न कुछ इतिहासकार करते हैं, परन्तु यह उचित प्रतीत नहीं होता है। संभवतः द्वारसमुद्र तमिलनाडु के उत्तर-पूर्व में स्थित था।

Question : समुद्रगुप्त के अधीन गुप्त साम्राज्य के विस्तार का वर्णन कीजिए।

(2006)

Answer : समुद्रगुप्त एक महान विजेता था, जिसने अपने बाहुबल से उत्तराधिकार में प्राप्त एक छोटे से राज्य को विस्तृत कर एक सुदृढ़ साम्राज्य में परिणत कर दिया। उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चंबल नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण के 12 राज्यों पर भी उसने विजय प्राप्त की और उनसे कर वसूला था। इसके अतिरिक्त उसके पड़ोसी राज्य, जैसे-सिंहलद्वीप, शक और कुषाण उसके आश्रित थे तथा समुद्रगुप्त के कृपा की आकांक्षा रखते थे। यद्यपि वे उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते थे, तथापि उसकी सत्ता को मानते थे। इस प्रकार समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य और उसके प्रभुत्व का विस्तार दूर-दूर तक किया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार ‘धरणिबन्ध’ (सम्पूर्ण पृथ्वी को जीतना) उसका उद्देश्य था।

समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने दिग्विजय की नीति के आधार पर किया। उसकी नीति कुछ सिद्धांतों पर आधारित हैः

1. ‘प्रसभोद्धरण’: इस नीति का पालन उत्तरी भारत में किया गया, जिसमें विजय प्राप्ति के बाद विजित प्रदेशों का साम्राज्य में विलय कर लिया गया।

2. ‘ग्रहणमोक्षानुग्रह’: राज्यों को जीतकर स्वतंत्रता प्रदान कर देना। इस नीति का अनुसरण दक्षिण भारत में किया गया।

3. सेवक बनानाः ‘परिचारकीकृत सर्वाटविक राज्यस्य’ अर्थात् सभी आटविक राज्यों को उसने सेवक बना लिया।

4. ‘सर्वकरदान, आज्ञाकरण प्रणामागन’: उसकी आज्ञा का पालन करना, सभी कर देना तथा उसे प्रणाम करने राजसभा में उपस्थित होना। सीमावर्ती तथा गणतंत्रीय राज्यों के साथ इस नीति का पालन किया गया।

5. ‘आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गरूत्मंदक-स्वविषय- भुक्ति-शासन याचनाः अर्थात् सम्राट के सामने स्वयं उपस्थित होकर अपनी कन्याओं का गुप्त राजघराने में विवाह तथा अपने राज्यों में शासन के निमित्त गरूड़ मुद्रा से अंकित राजाज्ञा के लिए प्रार्थना करना। विदेशी शक्तियों के साथ इस नीति का पालन किया गया। प्रयाग-प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत में दो बार आक्रमण किया। पहले आक्रमण में उसने केवल तीन राजाओं को पराजित किया-

संभवतः अच्युत अहिच्छत्र (बरेली) का, नागसेन ग्वालियर के निकट का तथा कोतकुलज दिल्ली व पूर्वी पंजाब का शासक था।

आर्यावर्त के प्रथम युद्ध के बाद दक्षिणापथ को जीतकर उसने स्वतंत्रता प्रदान कर दी। दक्षिणापथ का अर्थ विन्ध्यपर्वत से लेकर कृष्णा-तुंगभद्रा के बीच के प्रदेश से है।

समुद्रगुप्त ने अपना आधिपत्य स्वीकार करवाने के बाद उनसे कर व उपहार प्राप्त किया। उन्मूलित राजवंशों को पुनः प्रतिष्ठित करने के कारण उसकी कीर्ति सम्पूर्ण जगत में फैल गई। रायचौधरी ने इस विजय की तुलना रघुवंश में वर्णित महाराज रघु के धर्म विजय से की है। दक्षिणापथ के पराजित शासकों के क्षेत्र थे-

(i) अवमुक्त (ii) एरण्डपल्ल (iii) देवराष्ट्र (iv) कच्ची (v) कौट्टूर (vi) कौसल (vii) कौराल (viii) कुस्थलपुर (ix) महाकान्तर (x) पालक्क (xi) पिष्टपुर तथा (xii) वेगी।

दक्षिणापथ के विजय द्वारा उसने अपने प्रभुत्व का विस्तार उड़ीसा के केन्द्रीय प्रान्तों के दक्षिणी-पूर्वी तट से होता हुआ पल्लव राज्य की राजधानी कांची तक कर दिया। दक्षिणापथ में उसकी नीति उसके दूरदर्शी एवं यथार्थवादी होने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राज्य से अधिक दूरी के कारण इस पर प्रत्यक्ष शासन संभव नहीं था।

दक्षिणापथ के अभियानों के बाद समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत पर पुनः विजय अभियान का संचालन किया। संभवतः आर्यावर्त के प्रथम युद्ध में परास्त शासकों ने राजधानी से उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर पुनः स्वतंत्र होने की चेष्टा की। अतः उसने पुनः अभियान कर, इन्हें पूर्णतया उखाड़ फेंका। यहां उसने नौ राजाओं को पराजित किया- (i) अच्युत (ii) बलवर्मन (iii) चन्द्रवर्मन (iv) गणपतिनाग (v) मत्तिल (vi) नागसेन (vii) नागवर्मन (viii) नन्दिन तथा (ix) रूद्रदेव।

इनके राज्यों का साम्राज्य में विलय कर लिया गया। यद्यपि इन राज्यों की पहचान विवादित है, तथापि रूद्रदेव को कौशाम्बी, मत्तिल को बुलन्दशहर, चन्द्रवर्मा बांकुडा जिले का गणपतिनाग मथुरा का, नागसेन, पद्मावती का शासक माना जा सकता है।

अर्थात् समस्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एक भाग तक साम्राज्य-विस्तार हो गया। संभवतः समुद्रगुप्त के दक्षिणी अभियानों के समय आटविक राज्यों ने उसके मार्ग में अवरोध पैदा किया था। अतः आटविक राज्यों को जीतकर उसने पूर्णतया अपने नियंत्रण में कर लिया। फ्रलीट के अनुसार, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से लेकर मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले के वन प्रदेशों में ये राज्य फैले हुए थे।